Le Journal a donc rencontré plusieurs anciens joueurs qui ont accepté de se confier à propos de ce travail hors-norme. Si la plupart d’entre eux mènent aujourd’hui une vie rangée, certains, comme les vétérans Gaby Roch et Derek Parker, enfilent encore l’uniforme.

Nos journalistes ont aussi recueilli quelques savoureuses anecdotes tirées des ligues de hockey semi-professionnelles qui montrent que le film Slap Shot n’est pas très loin de la réalité. Un spécialiste de renommée internationale de la question des commotions cérébrales prévient toutefois que ce style de vie n’est pas sans conséquences.

Maux de tête, pertes de mémoire, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, sensibilité à la lumière... La liste des séquelles liées aux commotions cérébrales est longue et touche à divers degrés plusieurs de ces anciens durs à cuire.

Le Journal est allé à la rencontre de plusieurs des plus grands bagarreurs québécois des 20dernières années qui ont fait la gloire des ligues de hockey semi-professionnel. Aujourd'hui, alors qu'ils sont pour la plupart à la retraite, ils vivent une vie rangée loin des projecteurs.

Toutes ces années marquées par de furieux combats - certains en ont cumulé plus de 500 - ont toutefois laissé des traces. Si plusieurs réussissent à vivre une vie normale, pour d'autres, l'histoire est moins rose.

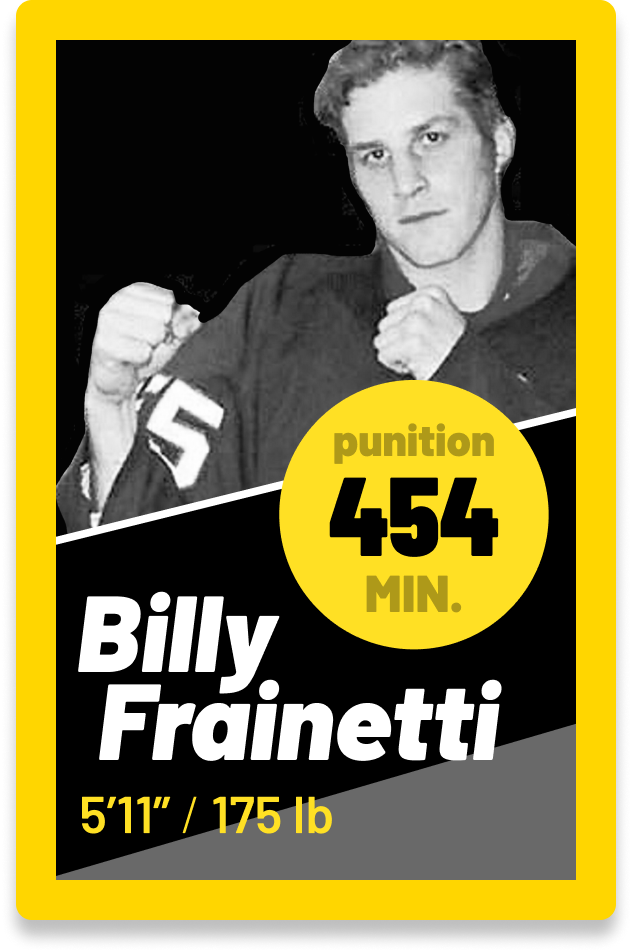

Billy Frainetti, dont le passage dans la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec (LHSPQ) a été de courte durée au début des années 2000, associe «grandement » ses problèmes de dépression et de consommation aux commotions subies durant les bagarres. Et encore aujourd'hui, il qualifie sa tête de «messed up», alors que les lumières intenses lui font mal et qu'il souffre toujours de maux de tête.

À 46 ans, l'homme estime avoir livré plus de 300 combats, incluant ceux dans les rangs juniors. Sans compter les combats de boxe dans un ring. «Je pense avoir eu plus de 15 commotions. J'espère ne pas avoir l'ETC [l'encéphalopathie traumatique chronique], on ne sait jamais. On ne le voit qu'après la mort», explique celui qui entend ultimement «donner [son] cerveau à la science».

L'ETC est une maladie neurodégénérative due à plusieurs traumatismes crâniens et qui est surtout diagnostiquée chez les boxeurs et les joueurs de football. Mais des hockeyeurs s'invitent de plus en plus sur la triste liste.

Les années de Frainetti dans la LHSPQ ont été marquées par de graves problèmes. «Je sortais, je buvais, je devenais violent, je me battais dans les bars, je prenais de la drogue. Ça n'arrêtait pas. Je n'étais pas comme ça avant.»

Véritable phénomène du hockey semi-pro, Mike Brault est un nom qui a marqué les esprits dans l'univers du hockey senior. Malgré ses quelque 800 combats, «Iron Mike» reste convaincu qu'il a peu de séquelles. Il aurait seulement «des trous de mémoire».

Ma mémoire «est affectée beaucoup. Le monde me raconte des histoires dont je ne me souviens plus», souffle le colosse de 53 ans, qui a accordé une longue entrevue à lire aussi demain.

Il n'est pas seul à ne pas trop s'en faire malgré des symptômes peu banals. De nombreux autres joueurs interviewés par Le Journal ont aussi évoqué des pertes de mémoire fréquentes, sans s'inquiéter outre mesure.

D'ailleurs, la plupart des bagarreurs ne savent pas du tout combien de commotions ils ont pu faire. Certains se limitent à dire «plusieurs». D'autres pensent n'en avoir jamais fait, mais ils avouent avoir déjà vomi après des combats, en se disant que ce n'était pas si grave.

Avec près de 450 combats à son palmarès, Martin Larivière n'a jamais reculé devant un adversaire, même s'il n'était pas le plus costaud. Il a «adoré» sa longue carrière comme bagarreur et n'y changerait rien. «Je l'aurais fait bénévolement», dit-il avec assurance.

Déclaré inapte au travail en 2018 parce qu'il avait des symptômes de commotion, l'homme de 37 ans a repris le boulot depuis.

«Des maux de tête et de la fatigue, ça n'avait aucun bon sens. J'ai été un bon six mois en arrêt de travail parce que je n'étais pas capable de me mettre la face devant un écran d'ordi.» Aujourd'hui, la santé est meilleure, souligne Larivière.

Ses choix, il les assume et ne se dépeint pas comme une victime. Il recommencerait volontiers même s'il «comprend que ça va être là une partie de [sa] vie».

«Si j'ai des séquelles quand j'aurai 74 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça arrivera. Je ne regrette pas ce que j'ai fait.»

De son côté, Sébastien Laferrière, qui a livré plus de 450 combats, en plus de protéger Sidney Crosby avec l'Océanic de Rimouski dans les rangs juniors, espère pouvoir vieillir en santé. Car il a subi des commotions. Combien? «Sûrement plusieurs», dit-il.

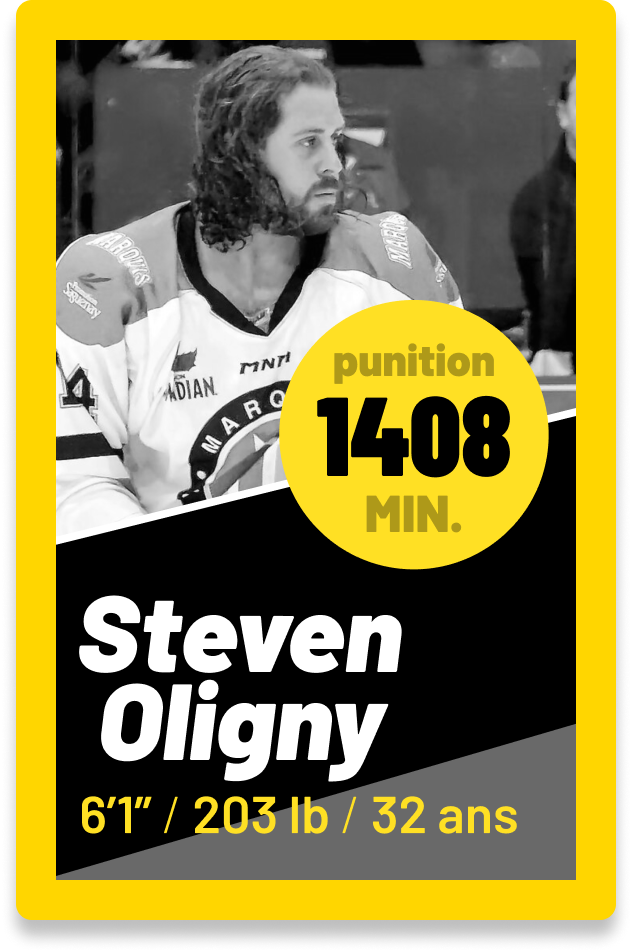

Pour Steven Oligny, sa carrière de bagarreur a pris fin quand la pandémie a contraint les ligues à annuler leur saison au printemps 2020. Cette retraite forcée est considérée comme «un signe» par le père de famille de 32 ans, lequel croit avoir engagé le combat 175 fois. «La pandémie m'a peut-être sauvé la vie, m'a sûrement aidé», avance celui qui craignait le combat de trop, peu avant sa retraite. Ses combats ont laissé des traces et il avait ressenti des symptômes de commotion par le passé.

«Ça aurait pu bien finir, mais, d'un autre côté, peut-être que ça aurait pu mal virer et que c'était mieux que ça arrête pour moi.»

Depuis son entrée en poste, la ministre responsable des Sports, Isabelle Charest, mène une croisade pour l'abolition des bagarres au hockey.

En 2020, elle a dû menacer les 12 formations québécoises de la LHJMQ de retirer l'aide financière pour éponger les pertes engendrées par la pandémie.

La LHJMQ a alors décidé d'ajouter une pénalité d'inconduite de 10 min à celle de 5 min qui est déjà imposée lorsqu'un joueur jette les gants.

Une suspension automatique d'un match est imposée dès la troisième bagarre d'un joueur dans la même saison. Pour la ministre, ce n'est pas assez.

Selon ce que notre Bureau d'enquête a appris, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a reçu cette semaine une lettre de la ministre Charest, qui lui demande d'aller encore plus loin. On peut notamment y lire :

«Votre règlement de sécurité devrait comporter des clauses plus strictes afin que, lors d'une bagarre sur une glace de hockey, les belligérants soient minimalement expulsés de la rencontre et qu'ils obtiennent un match supplémentaire de suspension. Il faudrait aussi qu'il y ait davantage de conséquences lorsqu'il s'agit de l'instigateur, de l'agresseur ou de batailles planifiées à l'avance.»

Ils étaient « des morceaux de viande », des « bêtes de cirque » qui « auraient pu se tuer ». C'est ainsi que d'anciens bagarreurs québécois analysent leur carrière, avec le recul des années.

Drogués aux applaudissements de la foule, ces dieux du stade étaient prêts à tout pour protéger leurs coéquipiers. Au détriment de leur santé, ils se sont battus plusieurs fois par semaine sans connaître les conséquences sur leur avenir.

«Nous autres, le protocole de commotion c'était une Budweiser», lance Christian Leblanc, ancien bagarreur du Garaga de Saint-Georges.

«C'est sûr qu'on était des bêtes de cirque. [...] On aurait pu se tuer. C'est un miracle qu'il n'y ait personne de mort», constate-t-il plusieurs années plus tard, en ajoutant tout de même qu'il «aimait se battre».

Pour certains, la job de goon était une porte de sortie. Leblanc admet qu'il a été tiré de sa vie de bum pour devenir un matamore.

Brandon Christian, lui, a été recruté à Johnston, en Pennsylvanie, alors qu'il vivait dans la rue.

«Il nous avait dit qu'il nous attendrait sur le perron de l'église. Il était dans une mauvaise passe, sans domicile fixe, pieds nus dans ses espadrilles percées, et n'avait qu'un petit sac à dos», relate Martin Giguère, ancien directeur général de la formation de Saint-Georges.

Dans les ligues seniors, les scènes de combat rappellent l'époque des gladiateurs. Deux hommes forts se font face au centre de l'amphithéâtre dans un colisée bondé, poings nus, sans casque, avec un seul objectif : celui «d'arracher la tête» de l'adversaire.

Pour certains pugilistes, plus vulnérables, c'est l'équivalent d'être envoyé dans la fosse aux lions.

Mais c'est permis par la loi du sport, c'est publicisé par les équipes et c'est applaudi par les spectateurs sans trop de pitié. Et ce, depuis très longtemps, surtout au Québec, puisque le hockey senior est une religion dans plusieurs régions.

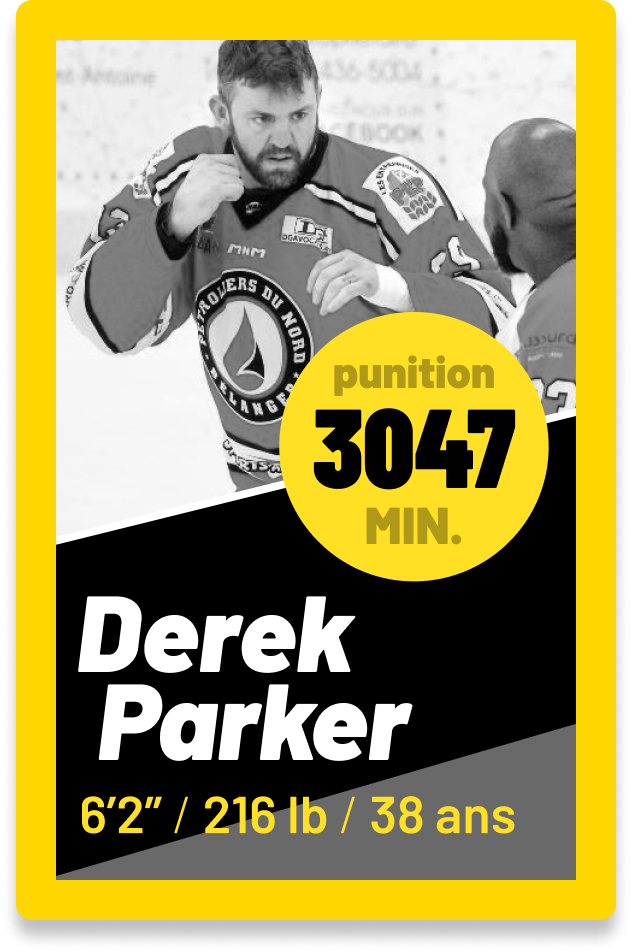

«On était traités comme des morceaux de viande» affirme Derek Parker, qui est pourtant toujours actif comme goon avec les Pétroliers de Laval.

De la pitié, même celui qui est considéré comme le plus grand de tous les temps n'y a pas eu droit. En octobre2012, Mike Brault sera victime d'un K.-O. qui viendra mettre un terme à sa carrière.

Malgré toutes les fois où «Iron Mike» s'était sacrifié pour donner le spectacle, les partisans de l'équipe adverse jubilaient et les trompettes retentissaient pour saluer l'exploit de la vedette montante, Samuel Lévesque.

Après 25 minutes étendu sur la glace, le vétéran de 43 ans a été transporté en ambulance devant des spectateurs devenus tout d'un coup sensibles à la barbarie dont ils avaient été, d'une certaine façon, complices.

Comme les concours d'hommes forts et les galas de lutte qui attiraient les foules, les bagarres au hockey font partie de la culture québécoise. Pour plusieurs, le match du samedi demeure le plus gros show en ville. Bâtisseur dans le hockey senior, Bob Berger, aujourd'hui décédé, disait que «ceux qui critiquent les bagarres sont les mêmes qui se lèvent quand une bagarre éclate».

Devant la pression exercée par des scientifiques et grâce au film Commotion, les plus grandes ligues de sports au monde ont instauré un protocole pour les commotions cérébrales.

La situation était bien différente dans le hockey senior. Encore aujourd'hui, quand un joueur reste gravement blessé sur la glace, il n'est pas rare d'entendre l'annonceur maison demander s'il y a «un médecin dans la salle».

Jouer avec le nez cassé, avec une main fracturée ou même subir un K.-O. et être en uniforme le lendemain ont été monnaie courante dans ces ligues seniors où personne ne voulait montrer la moindre faiblesse, mais à quel prix ?

Le film Commotion en a fait réfléchir plusieurs. Christian Leblanc est un de ceux qui ont réalisé que les comportements de violence qu'ils voyaient sur la patinoire étaient directement liés aux commotions cérébrales.

«C'était juste parce qu'ils étaient maganés», affirme-t-il désormais.

D'ailleurs, ce qui est toléré sur la glace ne l'est plus aussitôt que la porte de l'amphithéâtre est franchie. Demandez-le à Donald Brashear.

Un soir dans le stationnement de l'aréna à Rivière-du-Loup, des joueurs lui ont bloqué le passage. Le dur à cuire a décidé de régler lui-même l'affaire et il s'est retrouvé devant la justice.

Tous, avec raison, ont dénoncé son geste. S'il avait attendu, le lendemain dans le cadre d'un match, Brashear aurait eu une ovation debout.

Un spécialiste de renommée internationale de la question des commotions cérébrales et des thérapeutes ayant côtoyé les hommes forts rencontrés par Le Journal croient que ces bagarreurs sous-estiment grandement le nombre de commotions qu'ils ont subies au cours de leur carrière.

Dans notre livraison d'hier, plusieurs anciens bagarreurs ont mentionné n'avoir aucune idée du nombre de commotions dont ils ont été victimes. D'autres avançaient des chiffres qui paraissaient conservateurs.

«Il est à peu près impensable que ces athlètes n'aient subi que très peu de commotions cérébrales», affirme Pierre Frémont, médecin du sport depuis 1994 et professeur au département de réadaptation à la Faculté de médecine de l'Université Laval.

«C'est clair que quelqu'un qui a eu des centaines de combats […], toutes ces situations-là donnent très fréquemment des commotions cérébrales. Et ça, c'est sans parler de ce qu'on appelle les impacts sous-commotionnels, qui finissent par s'accumuler et créer du dommage», ajoute le professeur.

Un professionnel qui a fréquenté plusieurs des joueurs interviewés par Le Journal évalue à 10% les combats qui finissent en commotion cérébrale.

Un autre, pour sa part, dit penser «qu'il y a des gars qui faisaient des commotions cinq, six, sept, huit fois par saison». Les deux intervenants ont demandé à ne pas être nommés.

Selon eux, il existe une «zone grise» quand vient le temps de dépister une commotion, puisqu'«on n'a pas vraiment d'autre choix que de se fier à ce que l'athlète va rapporter». «L'athlète, s'il a été sensibilisé au risque des commotions, il va en parler. Mais il y en a quand même une bonne partie qui ne le prendra pas au sérieux parce que, souvent, c'est leur paie qui en dépend», ajoute le second intervenant.

Mais aux premiers symptômes visibles d'une commotion, les deux professionnels de la santé s'assuraient de retirer le joueur du match. «Quand je décidais qu'il ne jouait pas, il ne jouait pas.»

De son côté, le neuropsychologue Louis de Beaumont, qui s'intéresse aux problèmes liés à l'encéphalopathie traumatique chronique (ETC), est plutôt clair sur les bagarres. «C'est tout à fait inacceptable et il faut que ce soit aboli au plus vite», lance-t-il.

«Je pense que c'est assez clair qu'on ne peut plus tolérer que des gens se battent à poings nus sur une patinoire. Si c'est une voie de fait dans la vie de tous les jours, je ne vois pas pourquoi ce serait acceptable sur une patinoire de hockey, qu'il y ait un marché ou non, le marché ça n'a aucune importance par rapport à la santé de ces athlètes-là qui vont en souffrir les conséquences tout le reste de leur vie.»

Un tel train de vie mené durant plusieurs années pourrait aussi exposer ces anciennes gloires des arénas du Québec à l'apparition de problèmes de santé liés aux commotions cérébrales, pense le Dr Frémont, même si «ce n'est pas encore clair.»

«Ce n'est pas nécessairement systématique et pas nécessairement toujours aussi grave, dit-il. […] Il n'y a rien qui nous dit qu'ils vont tous avoir un tableau neurodégénératif dans le futur. On n'est pas rendus là.»

La veuve de Brandon Christian cherche toujours à comprendre pourquoi une intervention policière lui a coûté la vie. Deux ans après sa mort, elle estime que la vulnérabilité de l'homme, qui souffrait de troubles psychologiques, a été exploitée pour offrir des combats sur la glace.

L'univers de Sonia Drouin s'est écroulé le 2 février 2020, quand elle a vu le corps de son mari criblé de balles dans une ambulance à l'hôpital à Saint-Georges, en Beauce. La police avait atteint de six projectiles l'ancien bagarreur, qui était en crise. L'un l'a touché au cœur.

«Sa passion, c'était le hockey. Brandon voulait jouer, mais les contrats qu'il obtenait, c'était pour se battre», explique Sonia Drouin, dans sa première entrevue depuis le drame.

Brandon Christian a été principalement utilisé pour ses talents pugilistiques durant ses 13 saisons dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), à Saint-Georges, Windsor, Laval et Thetford Mines. Au moment de son décès, il était retraité depuis près de trois ans.

Sans formation, même s'il avait fréquenté l'Université de Guelph, Brandon Christian était souvent cantonné dans des emplois au salaire minimum. En 2010, par exemple, un travail au salaire minimum - à 9,50$ l'heure - rapportait 380$ par semaine. Bien loin de ce qui lui a été offert pour se battre sur les patinoires.

«Quand il est arrivé (à Saint-Georges), il gagnait 1100$ par semaine, dit sa veuve. Il avait négocié un contrat [plus tard dans la LNAH] où il était payé au combat. Mais j'ai dit non. Brandon ne voyait pas le mal dans personne. Il était vulnérable sur bien des choses. Oui, on a profité de sa vulnérabilité.»

Paul Shantz portait l'uniforme de Saint-Georges lorsque Christian est arrivé dans la LNAH. Il estime que le dur à cuire n'aurait pas dû pouvoir prolonger sa carrière comme il l'a fait.

«Je pense qu'il a été exploité. J'ai encore des chums dans cette ligue, je ne veux blâmer personne. Par contre, un moment donné, on ne peut pas les laisser aller. Les joueurs savent que l'argent est là. C'est de manquer de respect au gars de lui en offrir», affirme Shantz.

«Au lieu de lui dire Brandon, à 44 ans, on va te donner 300-400$ pour te battre contre un gars de 28 ans à son apogée, on devrait encadrer ces joueurs. Je n'avais pas de fun à le voir de même», poursuit-il.

Joël Thériault, une légende de la LNAH, a été coéquipier de Christian durant deux saisons. Pour lui, le plus important est que les joueurs aient la liberté de choisir s'ils décident de jouer ou pas.

«J'ai fait des retours au jeu. J'avais fait des commotions. Paul [Shantz] m'a dit non, que ce n'était pas bon pour moi. Il avait raison. Mais de là à dire que la ligue, l'équipe, l'entraîneur auraient dû arrêter Brandon, non», insiste l'ancien choix de quatrième ronde des Capitals de Washington.

«J'ai déjà vu des gars signer des papiers disant qu'ils ne pouvaient pas revenir contre l'équipe s'il arrivait quelque chose de grave. Comment tu veux arrêter un gars comme ça ?» demande-t-il.

Sonia Drouin et Brandon Christian se sont mariés en 2007. Un an plus tard, elle a été témoin de sa première crise, à la suite du décès de son père.

«Je pense qu'il a toujours été malade et qu'il a fait sa première crise à 17ans. On a dit qu'à force de manger des claques sur la tête, il était devenu fou. Des commotions auraient changé sa personnalité. Je trouve ça déplorable de dire de telles choses», affirme MmeDrouin.

Elle ajoute que son mari était schizophrène affectif, bipolaire et paranoïaque, mais à un degré léger. «Il n'avait que 50mg d'antipsychotique par mois. Certains en prennent 700 à 800 par jour. Il pouvait travailler, il était super ordonné.»

L'usage de cannabis et de cocaïne a été mentionné par le coroner dans son rapport, mais la veuve estime que ce n'est pas sa consommation qui a mené à ses psychoses.

MmeDrouin insiste sur le fait que le géant de 6pi 4po et 300lb n'était jamais violent, même en crise.

En comptant la dernière, Sonia Drouin estime que son mari a dû faire cinq ou six crises en 12 ans. «Quand ça faisait six jours qu'il n'avait pas dormi ni mangé, il fallait que j'appelle la police. Il ne pouvait pas en revenir par lui-même», relate-t-elle.

«Je faisais toujours partie des interventions. Brandon ne serait jamais entré dans une ambulance sans moi. Je regardais avec les policiers la meilleure façon de l'emmener à l'hôpital sans le blesser.»

Le 2 février 2020, Brandon Christian, «en psychose depuis deux semaines», a quitté le domicile de MmeDrouin «nu-pied dans ses souliers», avec une cagoule sur sa tête chauve, un bâton de marche et un couteau.

«J'ai appelé la police pour l'emmener à l'hôpital. Pas parce que j'avais peur. Et il est revenu avec huit trous de balle dans le corps», dit-elle avec émotion.

«Les autres fois, un seul véhicule de police venait. Là, plusieurs sont arrivés. Un policier m'a dit qu'il fallait me mettre en sécurité, mais j'ai répondu que c'était Brandon qui était en danger, pas moi», s'étonne-t-elle toujours.

«Il marchait tranquillement dans le bois et il disait aux policiers de le laisser tranquille. Quand tu es malade et que tu te fais entrer dedans par un pick-up, tu te fais taser, tu te fais poivrer... Il ne devait même pas trop savoir ce qui se passait. Ça a l'air qu'il est devenu hors de contrôle, mais un moment donné, il devait vouloir se défendre.»

Sonia Drouin se culpabilise également pour le sort de son défunt mari. «Si j'avais été là comme les autres fois, ce ne serait pas arrivé. Je me dis que c'est de ma faute parce que j'ai appelé les policiers.»

Le Bureau des enquêtes indépendantes a estimé que les policiers de la Sûreté du Québec avaient agi de manière justifiée.

Au fil de sa vie, l'homme avait vécu son lot d'épreuves. «Il a tellement eu un passé difficile, il avait été itinérant. Je ne comprends pas qu'il soit resté avec un cœur aussi grand.»

Les joueurs retenus sont ceux qui ont accepté de répondre à nos questions, qui ont marqué le hockey senior québécois ou qui ont offert un témoignage crédible, après nos vérifications. Certains de ces joueurs figurent parmi les hockeyeurs québécois qui ont jeté les gants le plus souvent sur une glace dans les 30 dernières années. À eux seuls, ces 13 joueurs ont cummulé 33 000 minutes de punitions. C'est près d'un mois sans arrêt au cachot.

Toujours prêt à jeter les gants, Billy Frainetti doit aujourd'hui composer avec de graves conséquences de son impétuosité.

Il n'a joué que quatre saisons au début des années 2000 dans la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec (LHSPQ).

« Je sortais, je buvais, je devenais violent, je me battais dans les bars, je prenais de la drogue. Ça n'arrêtait pas. Je n'étais pas comme ça avant. C'en est venu à un point où je ne me souvenais plus de ce que j'avais fait la veille », explique l'ancien des Rapides de LaSalle.

« Ma neurologue a arrêté de me suivre parce qu'elle ne voulait pas voir quelqu'un se tuer lui-même avec la drogue et le reste », dit-il, en parlant des combats.

Il associe « grandement » ses problèmes de dépression et de consommation aux commotions subies durant ses quelque 300 bagarres au hockey et à la boxe, qu'il pratiquait aussi.

« Je pense avoir eu plus de 15 commotions. J'espère ne pas avoir l'ETC [l'encéphalopathie traumatique chronique], on ne sait jamais », explique celui qui entend donner son cerveau à la science.

Avec les Rapides de LaSalle de la LHSPQ, Billy Frainetti a été envoyé au front, sans ménagement.

« Tu te bats, tu fais une commotion, tu reviens, tu te bats à nouveau et tu fais une autre commotion. Personne ne tentait de t'arrêter. On aurait dû faire plus attention à la santé. On aurait dû avoir un docteur dans l'équipe qui aurait dit d'arrêter », regrette-t-il.

Billy Frainetti recevait même des stimulants. « Un des préposés derrière le banc donnait aux bagarreurs, avant le réchauffement, quatre pilules de 25 mg d'éphédrine, 100 mg en tout. Ton cœur accélère, tu ne sens plus la douleur, tu ne peux plus dormir après la partie. »

Il a persévéré encore quelques saisons dans le senior AA. « Je n'écoutais jamais. J'aimais trop ça ! »

Et sa motivation n'était pas l'argent. « Je disais à mes amis : ils ne savent pas [les dirigeants de l'équipe] que je le ferais gratuitement ! », lance-t-il.

Si les conséquences des commotions se font toujours sentir, sa vie a basculé du bon côté.

« Parfois, je change abruptement, je me fâche rapidement. Mais maintenant je suis plus calme. Ma deuxième femme m'a sauvé. Je suis avec elle depuis 8 ans et j'ai arrêté la drogue. C'est un ange », confie-t-il au sujet de Mélanie.

Aujourd'hui, l'homme de 46 ans remplit des conteneurs à la main et travaille aussi dans la construction.

«Ma tête est endommagée par ces commotions, les lumières intenses me font mal, j'ai des maux de tête, peut-être que je ferais les choses différemment si je recommençais. Mais j'ai aimé me battre au hockey !»

Roi incontesté pour le nombre de combats au hockey, Mike Brault faisait aussi bien trembler les bagarreurs qu'il attirait les foules.

« Pendant 15 ans, j'étais pas mal le plus puni de la ligue. J'ai 800 combats, aux dernières nouvelles, j'étais le premier, toutes ligues confondues », avance celui qui a aussi boxé dans un ring.

Mike Brault estime ne pas avoir de séquelles, à part la mémoire. « Elle est affectée beaucoup. Le monde me raconte des histoires dont je ne me souviens plus. »

Son seul regret : « le dernier combat, celui qui m'a tué le plus. »

Les bagarreurs, même retirés, sont sollicités par les équipes, soucieuses de maintenir les spectateurs. « Il y a tout le temps du monde qui nous rappelle et à un moment donné, on flanche », admet celui qui a accepté finalement une offre du Tomhawk de Donnacona de niveau senior A en octobre 2012. Brault, 42 ans, a jetté les gants contre Samuel Lévesque, 26 ans, qui faisait une trentaine de livres de plus.

« Je ne savais pas c'était qui, s'il était droitier ou gaucher. Je me suis fait tabasser. Je suis parti en ambulance pour être hospitalisé pour une commotion. Ce qui ne m'était jamais arrivé dans la grosse ligue m'est arrivé dans la petite. Faut rien prendre à la légère et j'ai goûté à ma propre médecine », concède-t-il.

À l'époque où même le sport majeur ne se préoccupait pas des commotions, l'important était d'assumer son rôle de tough.

« Les commotions, ça n'existait pas, affirme Brault. On continuait à jouer. On ne voulait pas que l'autre sache qu'il nous avait blessé. S'il y avait eu un médecin, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait écouté. »

Brault, avec ses complices du Grand Portneuf de Pont-Rouge, faisait courir les foules à partir du milieu des années 1990.

« Je ne refusais aucun combat. On m'appelait Iron man (ou Iron Mike) parce que j'étais tout le temps là et que je n'étais jamais blessé. Je gagnais pas mal tous mes combats. La ligue était un peu moins forte et j'étais dans mon meilleur. »

Celui qui travaillait déjà comme portier a commencé à 21 ou 22 ans à jouer dans la Ligue de hockey senior de la Mauricie.

« Je gagnais 50 $ (la partie) à peu près comme au Palladium. Mais j'aurais payé pour me battre ! Alors 50 $, j'étais content. À Pont-Rouge, j'ai longtemps gagné 500 $ la partie. Mille piastres par semaine il y a 20 ans, c'était de la belle argent. »

Si c'était à refaire, Mike Brault n'agirait pas bien différemment.

«J'irais peut-être plus à l'école. Mais j'ai aimé jouer au hockey. À 53 ans, je ne suis pas si éclopé. Je ne le regrette quand même pas.»

« Les commotions, je ne pensais pas bin, bin à ça, jeune. Ça n'existait pas dans le temps, les commotions cérébrales. »

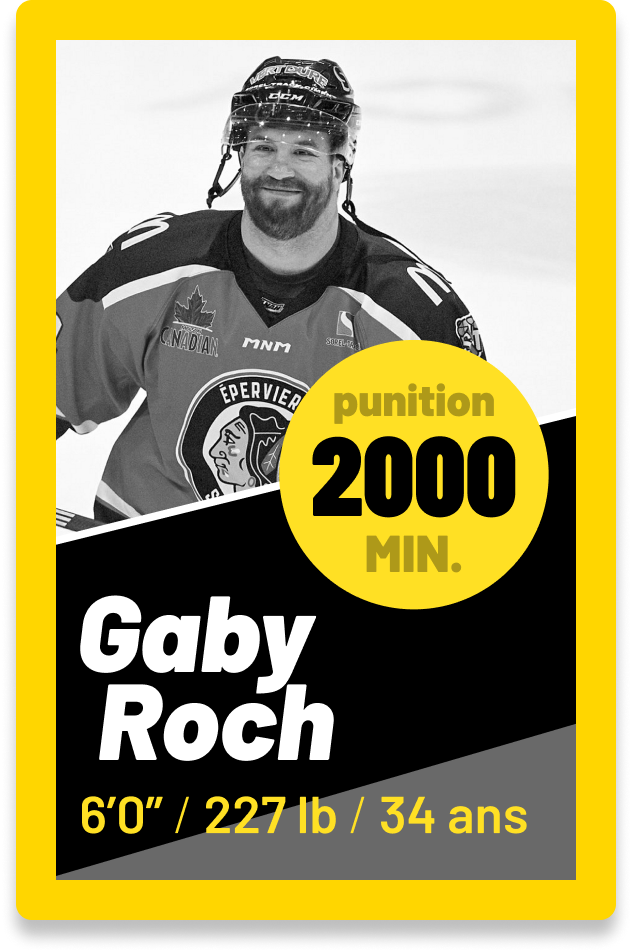

Au bout du fil, Gaby Roch relate son parcours de hockeyeur. À 34 ans, ce vétéran bagarreur enfile toujours ses patins et laisse encore tomber les gants à l'occasion dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Son nom est bien connu dans les arénas de la province. Tout près de 400 combats, dont certains avec des rivaux encore plus costauds et aguerris, ont marqué sa carrière.

S'il est en mesure d'estimer le nombre de batailles livrées, c'est une autre histoire quand il est question de commotion cérébrale. Il sait qu'il en a subi, mais ignore le nombre.

C'est d'ailleurs en écoutant le film Commotion qu'il a compris que tous ses coups à la tête ne l'avaient pas épargné. « Ça a fait un déclic dans ma tête. J'ai commencé à porter attention aux commotions. J'en ai déduit que j'en ai fait plusieurs et plusieurs », avance-t-il

« Quand tu manges 20 coups de poing contre des Jon Mirasty et des Joël Thériault, t'as une commotion. Le cerveau n'est pas fait pour manger 15-20 coups de poing, c'est pas vrai. »

Il a eu des maux de tête quand il a arrêté une première fois le hockey en 2017. Il admet avoir aussi des trous de mémoire « à l'occasion » et c'en est même devenu un « running gag avec les amis », selon Roch. « Est-ce que ça a rapport avec ça ? Peut-être. Peut-être pas. Je ne le sais pas. »

« Des maux de tête, je ne dis pas que j'en ai pas eu. Quand j'ai arrêté [en 2017], c'est pas pour rien non plus. Mais aujourd'hui, j'en ai plus ».

Il se croise les doigts pour ne pas être affecté par des symptômes de commotion en vieillissant. « Est-ce que ça va ressortir dans 20 ans, dans 10 ans? C'est sûr que j'y pense. Mais quand j'ai recommencé, je prends le risque. Je pense que je vis le moment présent. »

« Tombé en amour » avec les bagarres à l'âge de 17 ans, Steven Oligny, en a tiré une prolifique carrière jusqu'à ce que la pandémie frappe. Aujourd'hui, le hockeyeur croit que cet arrêt forcé lui a « peut-être sauvé la vie » en l'empêchant de faire « le combat de trop ».

Au bout du fil, Steven Oligny prend un moment pour réfléchir. À 32 ans, sa carrière de joueur est derrière lui. Elle a pris fin avec le début de la pandémie. Et quand il y repense, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver.

« La pandémie m'a peut-être sauvé la vie, m'a sûrement aidé », lâche-t-il, candide. Sa crainte du combat de trop, Oligny l'avait ancrée en lui. Il évoque le retentissant K.-O. subi par Mike Brault, une légende chez les bagarreurs au hockey, pour appuyer sa réponse.

« Ça aurait pu bien finir, mais d'un autre côté peut-être que ça aurait pu mal virer et que c'était mieux que ça arrête pour moi. […]. Je le prends comme un signe, que tout se termine bien. »

C'est après sa carrière que des problèmes de santé se sont manifestés. Maux de tête, mal au cou, sautes d'humeur ont fait partie de son quotidien.

« J'en ai arraché un peu plus à l'été 2020 », confie-t-il. Il suit toutefois des traitements qui aident à faire passer ces problèmes.

« C'est sûr que j'en ai fait une couple [de commotions]. Je ne pourrais pas dire », avance celui qui estime avoir livré 175 combats sur patins.

Devant ces bobos, difficile de ne pas penser à l'avenir. « Tu te poses des questions et après ça, en sachant tout ça, c'est sûr que ça doit avoir un lien », dit celui qui essaie de « ne pas trop y penser. »

« Sûrement que je me ferme de ce côté-là, mais je me dis que pour l'instant tout va bien et j'en profite. […] C'est peut-être naïf de penser ça. J'essaie de rester aveugle de ce côté-là ».

À 38 ans, Derek Parker continue de se battre à chaque match. Si certains saluent le courage de celui qui s'habillait en curé, d'autres se questionnent sur les effets négatifs de tous les coups qu'il a reçus à la tête, 550 combats plus tard.

Parker est un dur de dur sur la patinoire. Il en a surpris plusieurs quand il s'est présenté un jour à l'aréna vêtu en prêtre et portant le chapelet. Tout le monde a cru que c'était l'Halloween.

Voir un colosse casser des gueules le soir et porter la soutane le jour s'inscrit désormais dans le grand livre du folklore du hockey senior.

« Les gens n'étaient pas prêts à ça », dit Parker avec un grand sourire.

Il est assurément l'un des seuls bagarreurs qui peuvent se vanter d'avoir passé plus de 3000 minutes sur le banc des punitions, mais aussi d'avoir fait un carême de 37 jours.

Le pugiliste se sentait redevable pour tous les coups de poing donnés.

« Je ne sais pas si j'étais fou […]. J'étais prêt à donner ma vie à Dieu ».

Les prières dans le vestiaire et l'habit de prêtre ont pris le bord avec la pandémie. Parfois, il publie une image de Jésus ou un passage de la Bible sur sa page Facebook, mais sans plus.

Il est plutôt retombé dans ses mauvaises habitudes. Il a admis sur les réseaux sociaux avoir une dépendance au jeu. « Moi, je fais tout trop fort ».

D'ailleurs, des partisans de son équipe ont lancé une campagne de sociofinancement pour lui acheter des patins l'automne dernier.

Ils ont récolté 300 $ pour remplacer les patins qu'il avait depuis les rangs juniors.

À son arrivée à Saint-Hyacinthe en 2005, on lui avait promis une tonne de fric pour quitter la Saskatchewan.

Un total de 80 000 $ pour une saison, selon ses dires, qu'il n'a jamais touchés en entier.

Porte-couleur des Pétroliers du Nord, Derek Parker continue d'entretenir la flamme des partisans avides de bagarres.

Le colosse qui fait maintenant plus de 250 lb a livré quatre combats en trois jours au début du mois de mars.

Il a été tabassé solidement par Gaby Roch et Samuel Lévesque, reconnus comme des cogneurs. À sa troisième bataille du week-end, il était pratiquement K.-O. et a été pris de vomissements.

Quelques heures plus tard, sur les médias sociaux, il a écrit : « Je vais probablement avoir un œil au beurre noir. Ils veulent me donner une pause demain ».

Un peu plus tard, il a informé les fans de Laval qu'il avait convaincu l'entraîneur de jouer.

Le lendemain, Parker a livré un furieux combat à Lévesque.

Le neuropsychologue Louis de Beaumont semblait ébahi par cette histoire. « La nausée est un des symptômes les plus importants des commotions cérébrales. C'est très clair qu'il devait passer au moins six jours sans retourner sur la glace, et ça, c'est le minimum. », explique-t-il.

Quand on demande à Parker combien de commotions cérébrales il a pu subir dans sa carrière, il ne le sait pas.

Il se contente de dire : « Je pense que je suis correct ».

L'émission J.E l'a rencontré pour ce dossier. Il a demandé un lift, car il n'a pas de voiture. Il habite dans un modeste hôtel du boulevard Décarie, à Montréal.

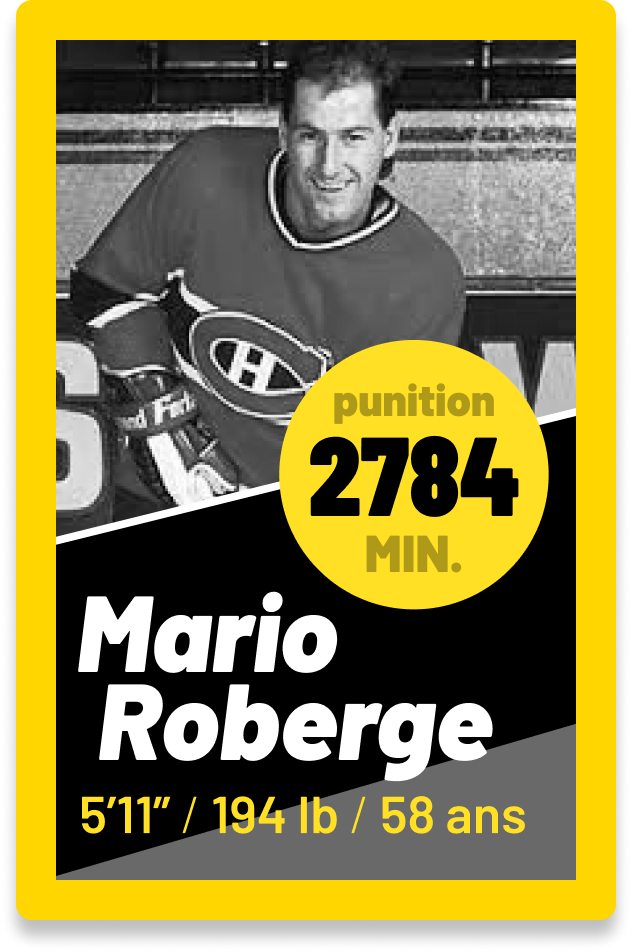

L'ancien porte-couleur du Canadien de Montréal, Mario Roberge, n'hésite pas à dire que certains joueurs, dans les circuits seniors, étaient littéralement envoyés « à l'abattoir ».

À son retour sur les glaces du Québec en 1998, le gagnant de la coupe Stanley a d'ailleurs été un des premiers à dire que les combats « spectacles » devraient être bannis dans la Ligue semi-professionnelle.

Il voyait des gars recrutés dans les bars pour venir donner « le show » au centre de la glace. Il cite en exemple son ancien coéquipier à Saint-Georges, André Falardeau, qu'il qualifie de redoutable bagarreur sur la terre ferme, mais celui-ci avait peine à patiner à ses débuts. « Ça n'aurait jamais dû. Moi, je blâme les dirigeants des circuits seniors ».

Encore aujourd'hui, à 58 ans, Mario Roberge défend le rôle qu'il jouait. Mais pour lui, « une bagarre, c'est dans le feu de l'action ».

Avant les matchs, il sentait que certains de ses coéquipiers auraient préféré être ailleurs.

« Et c'est là que les gars ont commencé à prendre certaines substances pour se donner un petit peu de bravoure ».

Mario Roberge a eu la tristesse d'apprendre le décès d'anciens coéquipiers, dont l'ex-joueur du Canadien Todd Ewen, qui s'est enlevé la vie en 2015. Souffrant d'une maladie neurodégénérative, il est décédé dans des circonstances similaires à celles de Bob Probert.

Roberge a aussi côtoyé Brandon Christian à Saint-Georges. Il ne savait pas que celui-ci avait des problèmes psychologiques. « Avoir su, c'est sûr qu'on l'aurait aidé ».

Repêché par les North Stars du Minnesota pour protéger le joueur vedette Mike Modano, l'ancien de la LNH, Link Gaetz, s'est finalement ramassé au Québec pour briser des mâchoires. Il était reconnu comme un des bagarreurs les plus dangereux au monde.

Surnommé Missing Link, ou le Chaînon manquant, il était une terreur sur la glace, mais également en dehors de la patinoire. Rien ne l'arrêtait, même les policiers en avaient peur.

Paul Thibault était copropriétaire du Promutuel de Rivière-du-Loup au début des années 2000. C'est lui qui l'a sorti du Nouveau-Brunswick où il vivait sans le sou.

L'équipe lui donnait 400 $ par match avec le loyer, la voiture et les repas fournis. Sauf que Gaetz arrivait avec ses démons : il avait de graves problèmes de consommation qu'il traînait depuis longtemps.

Le natif de la Colombie-Britannique racontait qu'il était « barré » dans 49 des 51 bars entre Spokane, la ville de son équipe junior, et Vancouver.

Il avait d'ailleurs participé à une thérapie dans le cadre du programme de la LNH avec les joueurs des Nordiques Bryan Fogarty et John Kordic. Les deux ont connu une fin tragique.

Paul Thibault était celui qui avait la lourde tâche de le « gérer ». Le colosse ne prenait d'ordres de personne d'autre. « Il faisait des menaces en ville. Les policiers m'appelaient pour me dire : viens chercher ton monstre ».

Une fois, il a vraiment craint pour la vie du colosse. « Les policiers l'avaient retrouvé par terre dans un tunnel sans manteau, en manches courtes, en plein hiver ».

Malgré tout, le propriétaire affirme que si c'était à refaire, il engagerait Gaetz. « Il mettait du monde dans la cabane ». Il ajoute que plusieurs avant lui ont essayé d'aider l'homme fort dans son combat contre la toxicomanie, sans succès. « Je ne pouvais rien faire », répète M. Thibault.

Affronter Link Gaetz n'était pas de tout repos, mais affronter le Missing Link fâché, ça ressemblait pratiquement à un rendez-vous avec la mort.

Le porte-couleur de Saint-Georges, André Falardeau, qui avait ébranlé Gaetz dans une première confrontation, en sait quelque chose.

Après ce combat, Link Gaetz répétait que les heures de Falardeau étaient comptées. La revanche est venue, la scène a été violente.

Le dur à cuire Christian Leblanc était dans les gradins ce soir-là. « Ce que peu de gens savent, c'est qu'il [Falardeau] a failli mourir. Une autre bonne droite à la bonne place et il était raide mort ».

Juste avec les histoires de Link Gaetz, un livre d'anecdotes de plusieurs pages pourrait être publié.

Alors qu'il était dans les gradins d'un aréna en raison d'une suspension, il avait décidé, pour rire, de virer une toilette chimique à l'envers. Un enfant d'une dizaine d'années était dans la cabine. Gaetz trouvait la situation bien drôle devant des spectateurs dépassés par les événements.

Demeurant dans un logement payé par l'équipe, il avait eu l'idée d'acheter des souris à l'animalerie pour divertir ses chats. Toutefois, les rongeurs avaient fait des petits et l'immeuble a été infesté, au grand désarroi du propriétaire.

Link Gaetz n'a plus de contacts au Québec. Malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pu lui parler. Il vivrait en Colombie-Britannique.

Un colosse et collectionneur de combats a trouvé refuge dans la poésie et l'entreprise familiale pour « entraîner son cerveau » après une longue carrière comme bagarreur dans le hockey semi-professionnel. « Et ça marche », assure-t-il.

Sébastien Laferrière a le physique de l'emploi. À 6 pi 2 po et un peu plus de 220 lb, il a livré près de 450 combats dans sa carrière. Il a notamment été l'un des protecteurs d'un certain Sidney Crosby avec l'Océanic de Rimouski en 2004-2005, surtout quand « le grand vétéran Eric Neilson avait eu une pneumonie ».

Partout où il est passé, il a fait lever les foules avec des combats spectaculaires. Un « feeling impossible à avoir ailleurs », dit-il

Sébastien Laferrière se définit comme un gars « gentil, toujours prêt à aider les autres. » Le genre de gars qui levait la main en premier dans la chambre quand il était temps de passer un message à l'autre équipe.

« C'était plus fort que moi, fallait que je le fasse. »

Mais ces émotions fortes sont venues avec un prix à payer : des commotions cérébrales.

« Je ne pourrais pas dire combien de commotions. Aucune idée », avance le costaud de 35 ans.

Mais quand il y réfléchit plus longuement, il se dit « que c'est certain que j'en ai eu plusieurs. »

Conscient que les nombreux coups qu'il a reçus à la tête pourraient hypothéquer sa santé, Sébastien Laferrière s'est mis en quête « d'entraîner son cerveau », comme il le dit. Un grand défi pour celui qui est atteint de dyslexie.

« J'ai vu une orthophoniste qui m'a dit : ça ne se guérit pas, mais le cerveau, ça s'entraîne. Je sais que je me suis battu, j'essaie, même si j'ai de la misère à lire, je fais de la lecture. »

Puis, à l'invitation de son ami Joël Thériault, un autre bagarreur bien connu au Québec, il s'est initié à la poésie. « Il m'a dit que c'est important pour le langage, pour s'améliorer. Vu qu'on s'est battus, pour entraîner notre cerveau et améliorer le langage », se rappelle-t-il.

Peu avant la pandémie, les deux colosses s'étaient même rendus dans une soirée de poésie, dans une petite salle de spectacles de la Basse-Ville de Québec, pour y écouter des poèmes. Ils ont adoré leur soirée.

« J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis acheté un petit livre de poèmes. Je le lis à haute voix chez moi. » Laferrière espère renouveler l'expérience.

Même si la flamme pour son rôle de protecteur brûle toujours, Laferrière préfère se concentrer sur la compagnie d'ébénisterie qu'il possède avec son père. C'est ce boulot qu'il le garde « actif » et l'aide, selon lui, à garder un esprit vif.

« Je pense que la compagnie m'a sauvé aussi. Développer l'entreprise fait travailler mon cerveau ».

Il espère qu'il pourra vieillir en santé et que toutes ces commotions n'auront pas un impact dans quelques années.

« J'essaie de ne pas y penser, mais, maintenant, chaque jour, je me demande si j'ai de quoi. Je me dis que je dois bien avoir de quoi. Cogner le cerveau aussi souvent, c'est pas normal. »

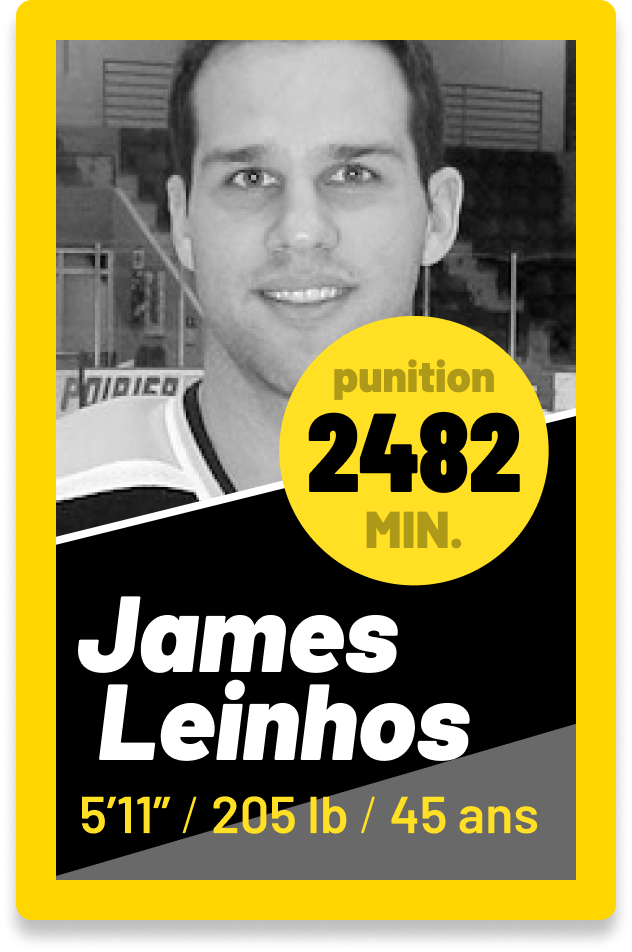

Il faisait appliquer la justice sur la glace, Me James Leinhos la fait maintenant respecter dans la société en tant qu'avocat.

Si rien au départ ne le destinait à devenir un bagarreur redouté, Jamie Leinhos s'est pourtant fait un nom avec les Royaux de Sorel après avoir joint la ligue de hockey semi-professionnelle du Québec, l'ancêtre de la LNAH, en 1998.

« Il y avait une différence entre les gars qui étaient là pour se battre et ceux qui étaient capables de jouer au hockey », mentionne-t-il.

En 394 matchs, James Leinhos, un défenseur fiable, a tout de même amassé 131 points dont 41 buts chez les pros et au niveau senior et a été capitaine de trois équipes.

Mais un jour, James Leinhos a fait le saut dans la cour des grands.

« Les toughs se battaient seulement entre eux. Il y avait un code, un respect. Ça a pris un combat, que je n'ai pas voulu, contre Link Gaetz, pour que d'autres bagarreurs qui ne me parlaient pas avant m'adressent la parole. Après m'être battu contre Gaetz et Serge Roberge, la même fin de semaine, je recevais des invitations. Il y avait un genre de politesse, mais les invitations étaient différentes », rigole l'homme de 45 ans.

On imagine que s'il est capable de plaider de nos jours, Me Leinhos n'a pas trop souffert des nombreux combats qu'il a livrés.

« J'ai eu des commotions, mais pas de séquelles. Parfois, c'est comme si tu te réveilles en plein milieu d'un combat. Tu es resté debout, mais les lumières se sont éteintes brièvement », concède-t-il.

Tout en jouant et en se bagarrant, James Leinhos a fait des études universitaires.

« J'ai fait mon bac à McGill en économie-sciences politiques, ensuite mon bac en droit. Après, j'ai décidé de faire un DESS en Common Law durant deux ans, qui m'aurait permis de faire mon droit aux États-Unis ou au Canada anglais », explique-t-il.

« J'ai prolongé mes études pour continuer à jouer, poursuit l'avocat. C'était un trip, c'était le fun! On allait au Colisée de Québec, à Trois-Rivières, c'était toujours rempli. C'était ma ligue nationale. Je n'aurais pas été capable de faire mon droit et de jouer au hockey si cette ligue n'avait pas existé. »

Il a appris plus tard qu'il a failli avoir des problèmes pour décrocher son premier emploi. Le bureau d'avocat qui l'a finalement embauché le connaissait comme joueur de la LNAH.

« Quelques années plus tard, j'ai croisé un des anciens associés qui m'a dit que quatre d'entre eux ne voulaient rien savoir de m'embaucher. Les autres ont dit que c'est ça qu'on veut comme avocat, un gars qui est prêt à se battre pour payer ses études », souligne Jamie Leinhos.

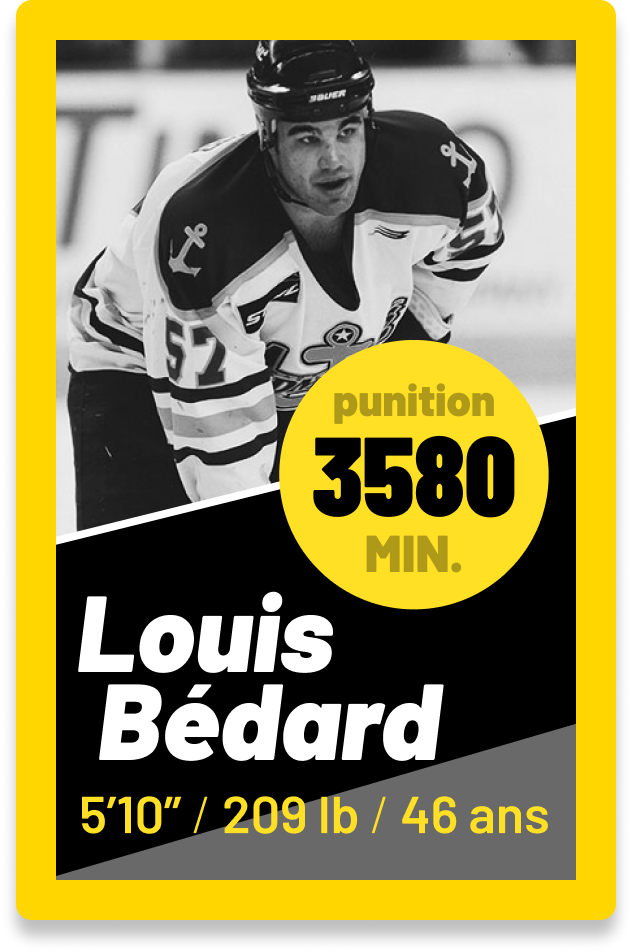

Malgré son rôle de dur qu'il jouait à la perfection, Louis Bédard a fréquenté aussi assidûment les bancs d'école que celui des pénalités, avant de devenir coach en préparation mentale.

L'ex-hockeyeur admet avoir été « sur le party » à force de jouer son rôle de justicier sur la glace.

« J'ai eu des années noires dans le semi-pro avec des problèmes de consommation. J'ai été pris dans un engrenage comme certains toughs. On devient prisonnier de notre personnage. On se pense invincible et ça m'a amené à avoir des problèmes », reconnaît Louis Bédard.

Il a profité de ses années dans la LNAH pour faire un bac en marketing et son cours de pompier. Ensuite, il a fait du développement personnel.

« C'est ce qui a changé ma vie. J'ai fait un changement de cap à 180 ° et j'en suis très fier », dit celui qui est aussi pompier pour la Ville de Montréal.

Puis, il a fait un cours de coach en programmation neurolinguistique (PNL).

« J'ai commencé il y a quatre ans et ça roule super bien. Il y a des préparateurs mentaux dans d'autres sports, mais au hockey, c'est inexistant, ça n'a aucun sens. Je crois que ce n'est pas dans la culture et que c'est perçu comme un signe de faiblesse », explique l'homme de 46 ans.

Louis Bédard, avec ses 5 pi 10 po, faisait cependant partie des bagarreurs les plus petits.

« J'ai eu des commotions, mais je n'ai aucune conséquence en ce moment. On ne pensait pas aux commotions à cette époque. Le film Concussion avec Will Smith [Seul contre tous] m'a frappé de plein fouet. »

« Si j'ai des séquelles quand j'aurai 74 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça arrivera. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. »

Martin Larivière n'a jamais eu l'habitude de reculer devant un adversaire durant sa carrière de bagarreur dans le hockey semi-professionnel. Et à l'entendre parler fièrement de son parcours, il ne déroge pas à sa ligne de pensée quand vient le temps de l'analyser.

Après une carrière de 450 combats, dont plusieurs ont marqué les esprits, ce petit guerrier de 5 pi 7 et 190 lb se livre sans détour. Non, il n'a aucun regret, et oui, il « l'aurait fait bénévolement. »

Une aussi longue carrière menée à fond de train n'est pas sans laisser de traces. Il le sait. Ça ne l'empêche de demeurer optimiste quant à sa santé future. « Dans ma tête, je suis un superhéros. Je l'ai fait, je n'ai pas eu de blessures, je m'en sors bien aujourd'hui. Dans ma tête je suis un superhéros du jour 1 jusqu'au dernier jour. Je pense que je vais bien m'en sortir, puis je vois ça super positivement depuis le début », dit l'homme de 37 ans.

À la fin de sa dernière saison, il a été déclaré inapte au travail. Il est incapable de mener à terme ses journées devant son écran.

« Des maux de tête et de la fatigue, ça n'avait aucun bon sens. J'ai été un bon six mois en arrêt de travail parce que je n'étais pas capable de me mettre la face devant un écran d'ordi. »

Il admet qu'il « combat encore un peu ça » aujourd'hui. « J'arrive à faire mes journées, mais il y a des moments dans mes journées où que c'est un peu plus difficile. Je compose avec ça. Je comprends que ça va être là une partie de ma vie, mais je ne regrette rien. On s'habitue à vivre comme ça et il n'y a pas de problème. »

Pour certains bagarreurs, les problèmes ont débuté bien avant qu'ils enfilent l'uniforme d'une équipe de hockey semi-professionnelle. À tel point qu'il est permis de se demander si leur place était sur la patinoire. La veuve de Brandon Christian, mort criblé de balles par la police alors qu'il était aux prises avec une profonde crise psychologique un soir de février 2020, estime que la vulnérabilité de son mari a été exploitée par le besoin d'offrir des combats sur la glace. « Sa passion, c'était le hockey. Brandon voulait jouer, mais les contrats qu'il obtenait, c'était pour se battre », relate Sonia Drouin. L'homme souffrait de troubles schizoaffectifs, bipolaires, paranoïaques, et ce, depuis sa jeunesse, et ces troubles seraient facilement contrôlables avec une légère médication, relate son épouse. Mais « gagner de l'argent pour donner des claques » était ce qui lui rapportait le plus sur le plan financier, même si « ça lui tentait moins », plus les années passaient, avance Mme Drouin.

Porte-couleur du Garaga de Saint-Georges de 1998 à 2002, l'homme fort Christian Leblanc admet qu'il était devenu une véritable rock star en Beauce

Celui qui a livré des combats mémorables contre Mike Brault se souvient que les gens l'appelaient chez lui pour prendre des nouvelles.

« Ça trouvait nos numéros de téléphone, les partisans nous appelaient, nous demandaient "joues-tu ce soir ? Es-tu suspendu ? Ta main va-tu bien ?" »

Leblanc explique qu'aller faire une petite commission au centre commercial, ça lui prenait une heure et demie tellement les partisans l'arrêtaient pour jaser et signer des autographes.

Il raconte que quand l'équipe faisait une activité spéciale dans la communauté, les dirigeants du Garaga lui réservaient un traitement royal. « Ils venait me chercher en limousine. »

Cette formation évoluait dans la North American Hockey League, un circuit senior qui se distinguait par son jeu « viril », disait-on à l'époque. Ainsi, depuis très longtemps, les équipes seniors du Québec ont toujours été une source intarissable d'anecdotes spectaculaires.

Le vétéran Gaby Roch ne reculait pas devant les invitations à jeter les gants, mais il gardait ses distances avec des rivaux ayant pris « un petit remontant » avant le match.

Il raconte avoir pris l'habitude de toujours attendre « 15 ou 20 minutes » après la mise au jeu avant de se frotter à un autre joueur qui s'était « allumé » dans la chambre des joueurs.

« Je vais attendre qu'ils relaxent un peu. Peu importe le produit qu'ils prennent, sont allumés, sont crinqués, pis sont prêts à aller se battre », explique-t-il, faisant référence à certains joueurs qui consommaient de la cocaïne ou d'autres drogues avant la partie.

Roch ne cache pas qu'il a été tenté d'améliorer ses performances à quelques reprises. Mais il se fait une fierté d'affirmer qu'il a toujours résisté, « même si c'est passé proche plusieurs fois ».

« J'ai vu des gars donner des gouttes à d'autres gars. C'est des gouttes qu'on donne à des chevaux. Des produits, qui, tabarnak, sont assez forts. S'ils donnent ça à des chevaux, nous, on est juste des humains… »

En prévision d'un affrontement qui promettait de la casse, plusieurs équipes avaient le don de dénicher de gros noms, même des anciens de la LNH. Leur passage était parfois court et mémorable. C'est le cas de la terreur des Phantoms de Philadelphie, Frank Bialowas, qui s'est aligné pour neuf rencontres avec le Saint-François de Sherbrooke.

Natif de Winnipeg, le bagarreur aux cheveux longs était reconnu pour avoir joué trois matchs avec les Maples Leafs de Toronto. Il avait alors tenu tête au dur à cuire des Nordiques, Tony Twist. D'autre part, l'ex-joueur des Flames de Calgary et des Devils du New Jersey, Sacha Lakovic, a également évolué brièvement dans la LNAH. Lakovic avait répondu à l'appel de Sherbrooke, participant à une bagarre générale. Il s'était battu avec tous les goons de Trois-Rivières qui se présentaient à lui. « Y'en pognait un, y'en pognait un autre il n'y avait pas beaucoup de monde qui lui faisait peur », raconte Robert Legault, qui était relationniste à Sherbrooke.

Au total, le joueur originaire de Vancouver n'a disputé que 17 parties avec deux équipes dans le circuit québécois. Sacha Lakovic est décédé d'un cancer du cerveau en 2017. D'anciens coéquipiers croient que son décès peut avoir un lien avec les bagarres. Médicalement, c'est peu probable.

Pourtant reconnu comme une ligue de durs à l'époque, l'ancien marqueur de 50 buts, Stéphane Richer, a volé la vedette aux goons dans un bref passage de huit parties en 2004-2005. Le passage de Richer a attiré les foules partout sur son passage. Sa venue à Sherbrooke, dans la ville où il avait remporté la Coupe Calder avec Patrick Roy et Claude Lemieux en 1985, n'est pas passée inaperçue. Par un beau dimanche après-midi, « on avait rempli le Palais des Sports », affirme Robert Legault.

Le parcours des joueurs qui atteignent la LNH est sensiblement le même, du junior aux rangs professionnels jusqu'à la Ligue nationale de hockey. Mario et Serge Roberge (Rivière-du-Loup) ainsi que Jacques Mailhot (Rimouski), qui jouait dans la Ligue républicaine, sont possiblement les seuls Québécois qui ont joué dans le hockey senior avant d'atteindre la LNH. Mario Roberge a été le plus célèbre, portant fièrement les couleurs du Canadien lors de la conquête de la Coupe Stanley en 1993. Jacques Mailhot a joué quelques matchs avec les Nordiques. Livrant un nombre impressionnant de combats dans sa carrière professionnelle, Mailhot a admis par le passé être affecté par les commotions cérébrales et avoir eu des pensées suicidaires. Il faisait d'ailleurs partie de la poursuite contre la LNH par un groupe de 146 joueurs ayant souffert de coups à la tête. Une somme totale de 18,9 M$ a été versée aux joueurs par la LNH dans une entente hors cour.

Les bagarreurs occupent souvent une grande place dans le cœur des fans d'une équipe, et Gaby Roch l'a bien constaté durant son séjour avec les Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ.

« À Drummondville, je jouais avec Guillaume Latendresse, mais le monde dans les estrades ne criaient pas juste son nom. Ils criaient mon nom. Il y avait une grosse pancarte à l'aréna pendant deux ans où c'était marqué Gabyville », se souvient-il en riant.

Cet amour des fans s'est poursuivi même quand il a fait le saut dans la LNAH. « Je me faisais payer des repas au restaurant ou des bières au bar. Je me faisais gâter par des gens que je ne connaissais pas pantoute. »

En 1998, lors de la finale, Pont-Rouge perd 3-1 dans sa série contre Lachute. Insatisfaits du travail des officiels qui avaient raté quelques coups douteux, les joueurs du Grand Portneuf décident de régler leurs comptes à leur façon.

« On s'est dit, on fait le warm-up et si un gars a le malheur de nous regarder de travers, on part le bal », raconte l'ancien capitaine de l'équipe, Hervé Lapointe. Crinqués, avant le réchauffement, les joueurs se mettaient de la vaseline dans le visage comme le font les boxeurs. « J'avais jamais vu ça de ma vie ».

Dans le camp adverse, le joueur vedette des Rapides, Dany Leblond, s'est rendu compte en sautant sur la patinoire que sa tête est mise à prix. « Les partisans de Pont-Rouge avaient fabriqué un bonhomme pendu avec mon numéro 52. Tout le monde voulait m'arracher la tête ».

Durant la période de réchauffement, un joueur de Pont-Rouge a commencé à lancer des rondelles sur les joueurs adverses et la bagarre générale a éclaté.

Tous les coups sont permis pour déranger l'adversaire dans le hockey senior. Des préposés à l'équipement interrogés racontent qu'à une certaine époque, jamais ils n'allaient sur la route sans emporter leur balai. Mettre du sable sur le plancher pour endommager les lames de patins est une vieille méthode qui a longtemps fonctionné. À Laval, près du banc des visiteurs, des partisans y installent régulièrement des flûtes très puissantes activées par des compresseurs. Parfois, il y avait une flûte pour les trains avec un compresseur de 20 gallons. « Les joueurs pouvaient pratiquement devenir sourds tellement le son était fort », se souvient un dirigeant. Dans les séries éliminatoires, un individu avait volontairement coupé le tuyau du compresseur. La partie s'est jouée sans que les joueurs saignent des oreilles.

En 2005, Derek Parker, qui jouait avec le Cristal de Saint-Hyacinthe, avait de la grande visite de la Saskatchewan. Sa sœur et son beau-frère étaient à Sorel-Tracy pour le voir jouer. Parker n'a pas tardé à impressionner la galerie.

« Dans le warm-up, je me suis battu avec Dean Mayrand et Jon Mirasty. J'ai fini le tout en jonglant avec des rondelles sur la glace ». Et le spectacle était loin d'être terminé. Parker se souvient qu'il avait jeté les gants trois fois dans la partie contre Brad Lambert. Un total de cinq combats dans un seul match. Qui dit mieux ?

Le bagarreur est également fier de dire qu'il avait son affiche dans un club de danseuses à Saint-Hyacinthe. Il était un demi-dieu là-bas.

Le réputé Bob Berger, ancien propriétaire des Chiefs de Laval, le criait sur tous les toits au début des années 2000. « On est l'équipe la plus tough en Amérique du Nord. La seule équipe qui est plus grosse que nous autres, c'est les Japonais qui font du sumo ».

Même si depuis des années, les dirigeants de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) tentent de se départir de cette étiquette de ligue de goons, à Laval, la promotion se fait autour des bagarres et du jeu robuste. Encore aujourd'hui, les amateurs en redemandent avec les Pétroliers du Nord de Laval.

Dans les dernières semaines, un événement digne des années folkloriques du circuit s'est produit. Le porte-couleur de Laval, Patrick Bordeleau, a été pris en grippe par les partisans de l'équipe, car l'ancien joueur de la LNH refuse de jeter les gants.

Tellement que Bordeleau s'est senti obligé de faire une mise au point sur les réseaux sociaux pour demander la clémence de ses dénigreurs.

En 2019, il avait eu l'audace de parler de ses problèmes de santé et de comportement directement liés aux commotions cérébrales.

« Je vois un psychiatre une fois aux deux semaines, un psychologue chaque semaine… Me battre, c'est la dernière chose que j'ai besoin, écrit Patrick Bordeleau. Je dois penser à ma famille. Le neurologue m'a bien averti, un autre coup à la tête pourrait être fatal. »

Le jeu dur, l'intimidation et les bagarres, c'est ce que les célèbres frères Morissette et le Titan ont laissé en héritage aux amateurs de hockey de Laval. À l'époque, c'était dans les rangs juniors, mais la tradition s'est poursuivie avec le coloré Bob Berger dans le hockey senior.

Il suffit d'assister à un match dans le vieux colisée appelé The House of Pain pour comprendre que les spectateurs aiment ça quand ça brasse. Les bagarreurs sont encore les joueurs les plus populaires de l'équipe. Le 11 mars dernier, une soirée hommage à Bob Berger a attiré la meilleure foule de la saison alors que 1677 nostalgiques étaient dans les gradins, scandant : « Chiefs ! Chiefs ! Chiefs ! ».

L'ancien capitaine du Grand-Portneuf de Pont-Rouge, Hervé Lapointe, se souvient que le passage des Chiefs de Laval ne passait jamais inaperçu.

« Les Chiefs, c'était 10-12 gars de 6 pi 2 po et plus qui étaient capables de se battre. Quand ils arrivaient à Pont-Rouge, c'était comme le cirque qui arrivait en ville. »

Évidemment, Bob Berger était derrière le banc avec son chapeau de cowboy. « Lui, au lieu de gérer son banc, il se pognait avec les spectateurs ».

Dès le début du match, cinq ou six bagarres éclataient. « Il y avait 22 secondes de joué et ça faisait 35 minutes qu'on se gelait les pieds sur le banc. On regardait le spectacle. En troisième période, le cirque recommençait. »

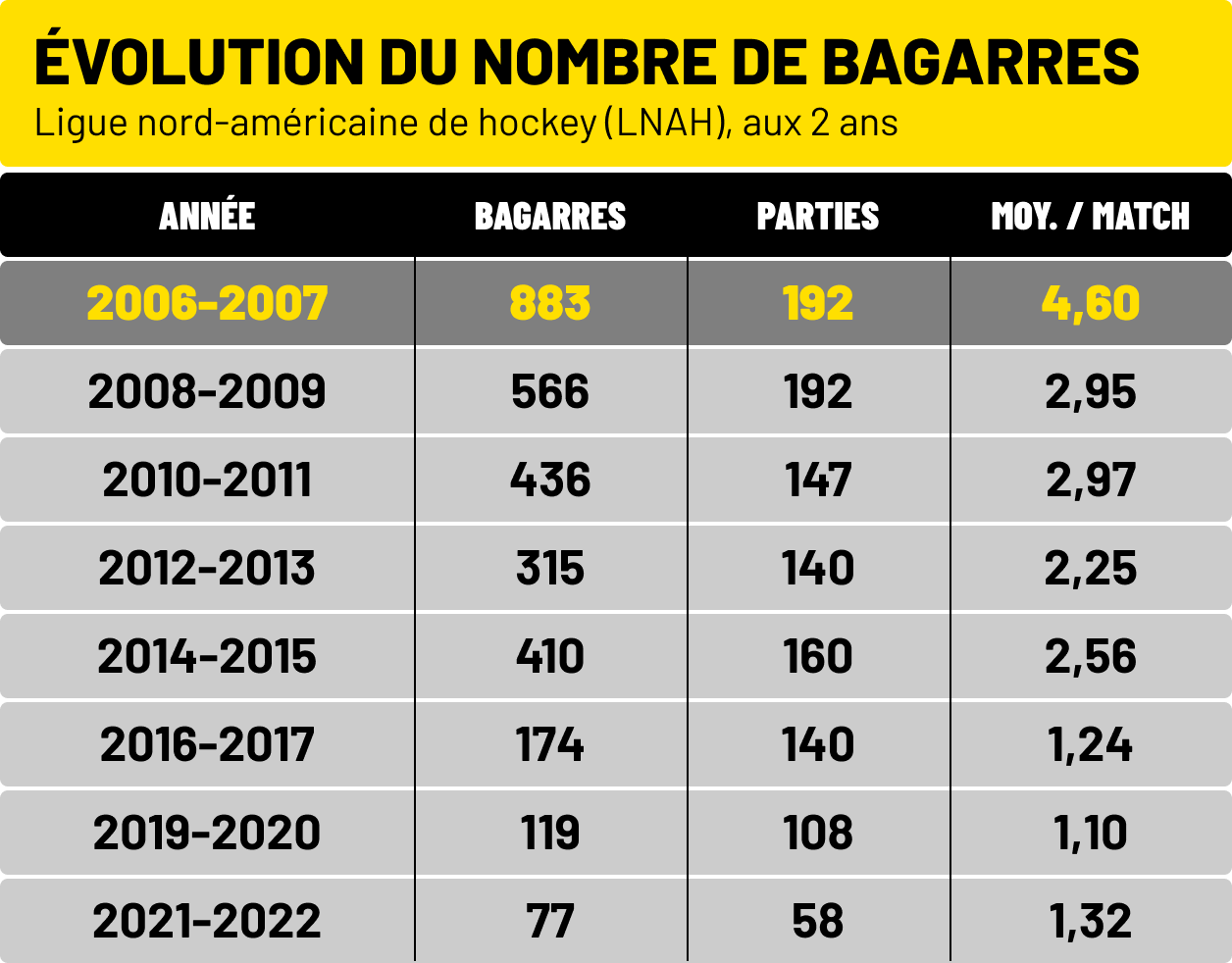

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a vu son nombre de bagarres chuter drastiquement depuis les 15 dernières années, après avoir été longtemps réputée pour ses furieux combats et ses mêlées générales.

Pas moins de 883 combats en 192 matchs ont été comptabilisés par la LNAH durant la saison 2006-2007, soit une moyenne de 4,6 par partie. Ce chiffre a fondu à 1,32 cette année.

L'arrivée de jeunes joueurs talentueux, beaucoup moins exposés aux bagarres au niveau junior, et un changement de mentalité de la part des propriétaires expliquent cette tendance, estime le commissaire par intérim de la LNAH, Gilles Rousseau.

« Les équipes ont changé en allant chercher beaucoup de bons jeunes joueurs. En ayant ce type de joueurs, ça a diminué les batailles. Les propriétaires ont aussi changé. Ils ont amené une vision différente de la ligue. Ils veulent voir du hockey, pas de la boxe », souligne M. Rousseau, précisant au passage qu'il restait encore « un ou deux joueurs robustes » par équipe.

Le vétéran bagarreur Gaby Roch dresse le même constat. Et de son point de vue, cette baisse est « une très bonne affaire ».

« Les gars arrivent à 21 ans du junior majeur et se sont presque pas battus. C'est pas pareil et c'est bin correct. C'est pour ça qu'il n'y en a presque plus [de bagarres]. »

Gilles Rousseau n'est pas le dernier venu au sein de la LNAH, dans laquelle il s'implique depuis 21 ans. Entre 2001 et 2004, il a notamment été préfet de discipline, un poste où il en a vu des vertes et des pas mûres. « J'ai tout vu. Des matchs avec trois bagarres générales, il y en a eu. »

Mais ce genre de débordement n'est plus toléré, tempère-t-il. « Désormais, une bataille générale, c'est 5000 $ d'amende. Nous avons haussé les sentences financières. On ne veut plus de ce genre de spectacles. »

Du côté de la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ), on arrive à la même conclusion, sans toutefois pouvoir la chiffrer.

Cette ligue semi-professionnelle comptant sept équipes, principalement situées dans le centre du Québec, a vu son nombre de bagarres décliner depuis quelques années, mais pas autant que dans la LNAH.

« On a vu une diminution du nombre de bagarres. C'est certain que le calibre de jeu qui augmente, c'est l'effet que ça fait. On se retrouve avec des joueurs un peu plus talentueux dont le focus est plus axé sur la performance hockey versus les combats », note Dominic Lussier, président de la LHSAAAQ.

Textes et recherche : Simon Baillargeon, Jean-Nicolas Blanchet, Martin Lavoie collaboration spéciale et Louis Deschênes, collaboration spéciale

Design et réalisation : David Lambert

Intégration web : Cécilia Defer et Patrick Bertrand

Direction, création éditoriale : Charles Trahan