MENACE NUCLÉAIRE

Des centaines de bunkers au pays

Le Journal explore les abris antiatomiques du pays à l'heure où Ottawa dépoussière ses mesures d’urgence en cas d'attaque.

OTTAWA – La menace nucléaire est si réelle qu’Ottawa dépoussière ses mesures d’urgence pour informer le public et assurer le fonctionnement du gouvernement fédéral en cas d’attaque. De quoi rappeler les années 50 quand on craignait qu’une bombe anéantisse la capitale fédérale au point que des centaines de bunkers ont été construits au pays et continuent d’exister aujourd’hui, y compris au Québec. Le Journal a visité l’abri sous-terrain qui devait loger le gouvernement fédéral.

«Voici une communication d’urgence du système de radiodiffusion d’urgence du Canada. Les sirènes ont sonné l’alerte ou la sonnent toujours. On a repéré une attaque ennemie contre l’Amérique du Nord. Mettez-vous immédiatement à l’abri.»

Cette annonce n’a rien de fictif. Elle a été créée par la Défense civile canadienne pendant la Guerre froide quand la perspective d’anéantissement nucléaire était bien réelle au pays.

On craignait alors que l’Union soviétique attaque l’Amérique du Nord en envoyant ses bombardiers au-dessus de l’Arctique et qu’elle vise, non seulement les grandes villes américaines, mais aussi les nôtres.

Remisée aux oubliettes à la fin de la Guerre froide en 1990, cette perspective refait surface aujourd’hui. En visite dans l’Arctique canadien il y a un an, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a déclaré que «le chemin le plus court vers l’Amérique du Nord pour les missiles russes et les bombardiers seraient au-dessus du pôle Nord».

Dans ce contexte, et alors que la guerre en Ukraine s’enlise faisant craindre une escalade nucléaire, Ottawa travaille à un protocole afin d’informer le public et d’assurer que le gouvernement puisse continuer de fonctionner en cas d’attaque de missiles balistiques, d’après des notes internes de Sécurité publique Canada obtenues par La Presse Canadienne ces derniers jours.

En 2016 déjà, tandis que la Corée du Nord devenait de plus en plus menaçante, le Bureau du Conseil privé, l’aile bureaucratique du Cabinet du premier ministre, a rédigé une entente avec la Défense nationale pour mettre les bunkers de deux bases militaires à la disposition du Cabinet du premier ministre, selon des documents obtenus par CBC News. Ces abris doivent servir à assurer la continuité du gouvernement en cas d'attaque.

C'était l'obsession de John Deifenbaker, premier ministre du Canada entre 1957 et 1963. Si bien qu’en 1958, dans le plus grand secret, il a ordonné la construction d’un abri antiatomique pour loger le gouvernement en cas d’attaque.

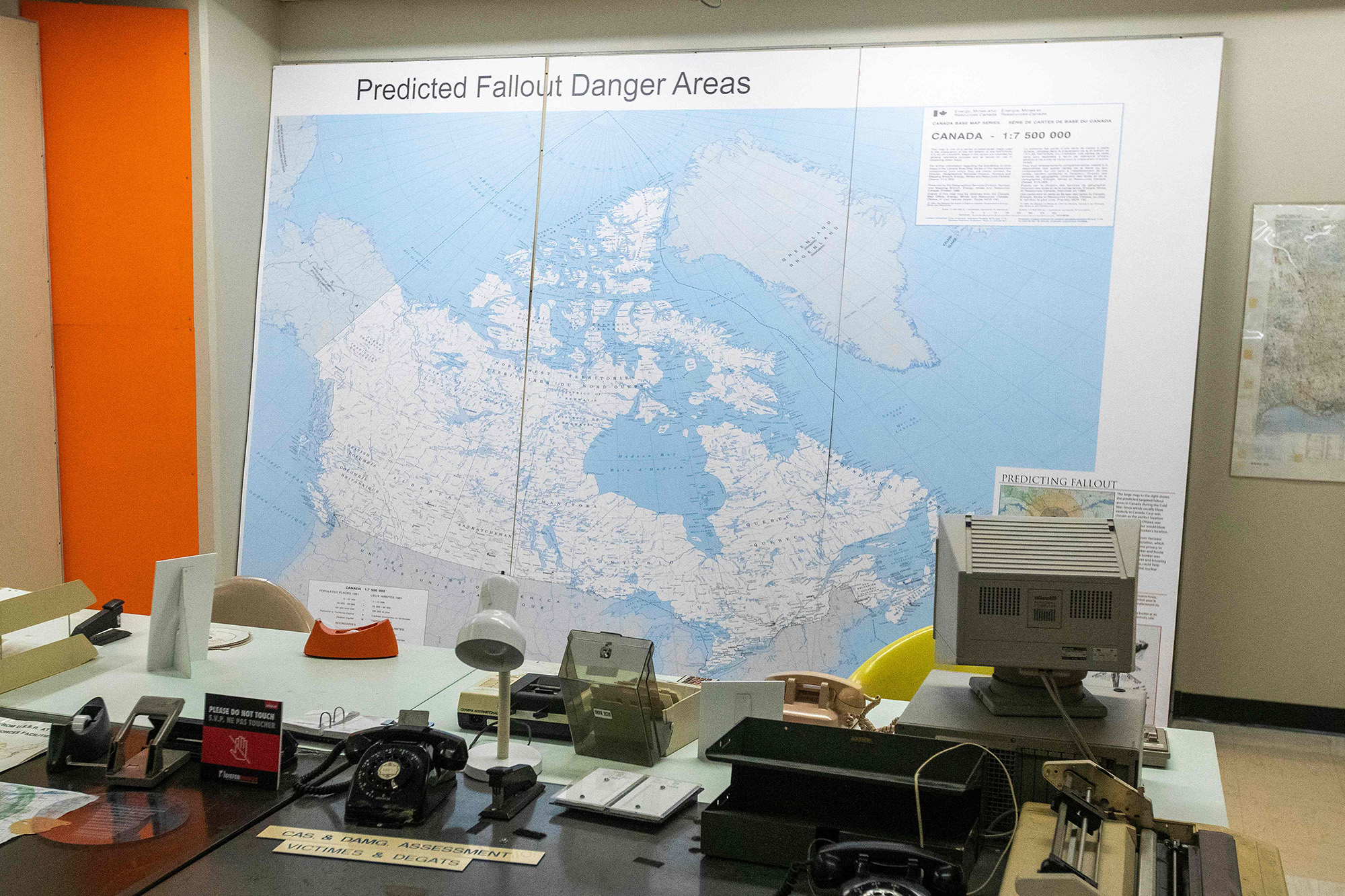

La construction débute l’année suivante et donne naissance en 1961 à un abri antiatomique souterrain de quatre étages à 40 kilomètres du parlement, le Diefenbunker. Il était prévu pour que 500 personnes, dont le premier ministre, le gouverneur général, les ministres clés et le personnel politique et militaire, puissent y vivre en totale autonomie, sans jamais voir la lumière du jour, pendant un mois.

Malgré tout son confort, il n’était pas prévu pour recevoir les épouses et familles des dignitaires. Le premier ministre Diefenbaker lui-même a donc toujours refusé d’y mettre les pieds puisqu’il était impensable pour lui de s’y réfugier s’il devait laisser son épouse Olive dehors.

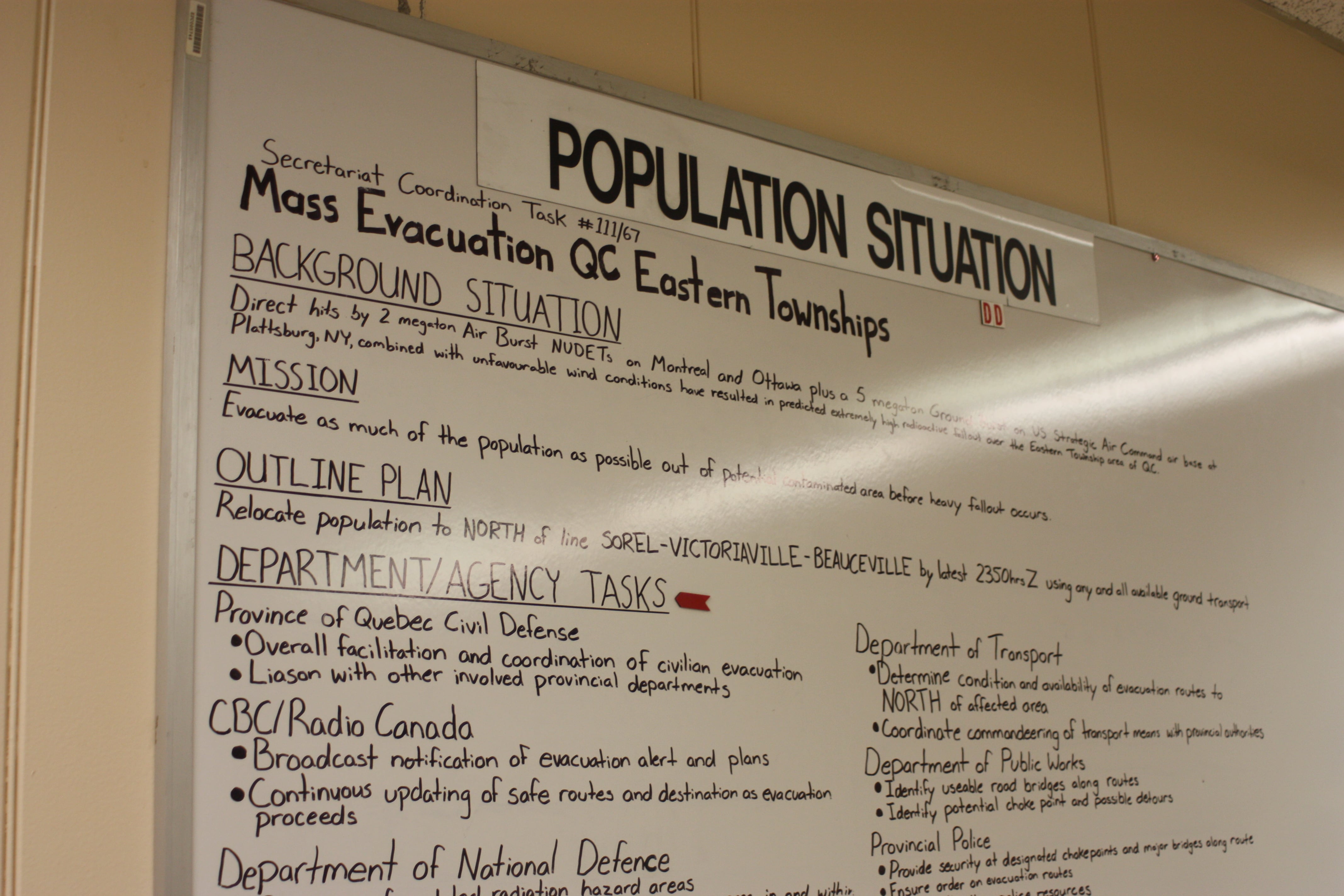

Le Deifenbunker a été construit à Carp, à l’ouest de la capitale, car ce secteur aurait été à l’abri du nuage radioactif advenant le bombardement du parlement, les vents dominants soufflant généralement vers l’est. Par contre, tout l’est du Québec, en particulier l’Estrie, aurait été empoisonné par le nuage.

Plus de 300 bunkers au Québec

Le Diefenbunker est l'un des rares abris antiatomiques encore intact et ouvert au public. Il abrite le Musée de la Guerre froide depuis 25 ans. Mais il compte de nombreux cousins. Au Québec seulement, plus de 300 abris antiatomiques ont été construits par le fédéral et le provincial, le Canadien National et des particuliers, indique la Société historique de Bellechasse.

Le Canada a même abrité un des deux centres de commandement souterrains du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), le Trou, à North Bay dans le nord de l’Ontario.

Il abritait le Semi-Automatic Ground Environment (SAGE), un système d’alerte ultra-secret. Opérationnel de 1959 à 1983, il fonctionnait grâce à un gigantesque ordinateur qui recueillait automatiquement les données des radars de surveillance, calculait les trajectoires des objets détectés, et proposait des réponses appropriées.

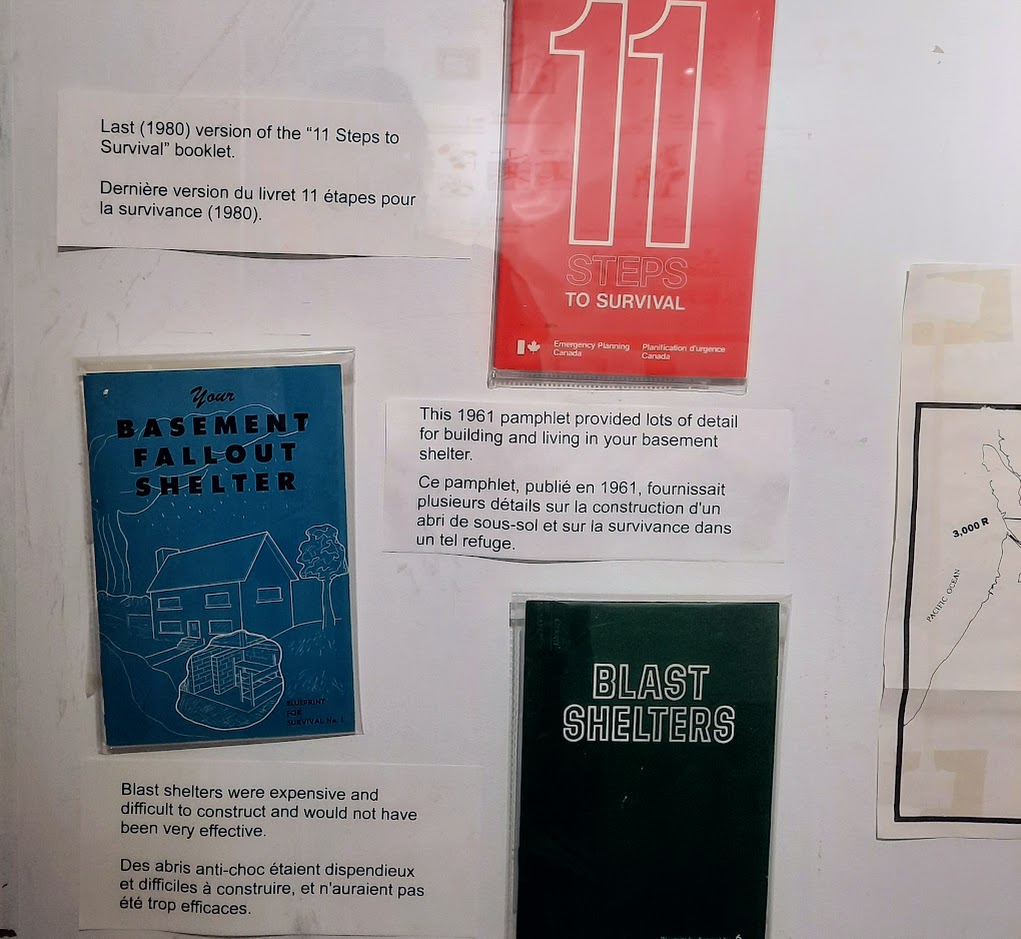

Mais les bunkers n’avaient pas seulement une vocation militaire ou gouvernementale. Dans les années 60, les familles étaient encouragées à construire des abris antinucléaires dans leur sous-sol et, dans les écoles, on entraînait les enfants à se protéger de la bombe nucléaire.

Au Québec, le plus important abri antiatomique est situé sur la base militaire de Valcartier. C’était le siège régional du gouvernement d’urgence. 400 hauts fonctionnaires, politiciens provinciaux et responsables militaires pouvaient s’y réfugier.

Complètement désuets

Mais comme le Diefenbunker et le Trou, le bunker de Valcartier serait incapable de faire face à une bombe moderne. Tous peuvent résister à une bombe de quatre à cinq mégatonnes, soit plus de 300 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima en 1945.

Mais dès 1961, l’Union soviétique a largué en Arctique la bombe H qui reste encore aujourd'hui la plus destructrice de l'histoire. Baptisée Ivan par les Russes et Tsar Bomba pour les Américains, elle était 3333 fois plus puissante que la bombe Little Boy larguée au Japon et a détruit tout sur 100 km à la ronde.

Malgré cela, un confinement a été envisagé dans nos bunkers en 1962, durant la crise des missiles de Cuba.

Complètement obsolète, le bunker de Valcartier, comme les autres, a donc cessé d’être utilisé dans sa vocation d’origine. Il demeure cependant fermé au public, car il sert encore à l’armée comme bureaux, salles de classe, lieu d’hébergement temporaire et lieu d’entraînement.

Ailleurs au Québec, les vestiges de plusieurs autres abris plus modestes sont encore visibles, notamment près de plusieurs anciennes gares, dont celle de Saint-Damien dans Bellechasse ou de Vallée-Jonction en Beauce. Il s’agit de petites constructions en surface faites de blocs de béton. Elles étaient conçues pour protéger les chefs de gare en cas d’attaque. À l'intérieur, on trouvait deux lits et des fils qui permettaient de relayer les communications télégraphiques, explique Pierre Lefebvre de la Société historique de Bellechasse.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les constructeurs de bunkers constatent une forte hausse de la demande pour des abris antiatomiques. Le succès du film Oppenheimer, basée sur le biographie du père de la bombe, a aussi réinscrit la menace nucléaire dans l'imaginaire populaire.

Ottawa n’a toutefois pas indiqué si de nouveaux bunkers fédéraux seront construits. «Pour des raisons de sécurité, aucun détail lié à la planification ne peut être divulgué [...] Le plan évolue constamment en fonction des leçons tirées d’autres événements, de l’apport continu des partenaires et de l’évolution de notre environnement de risque», a indiqué Sécurité publique Canada.

CRÉDITS

Journaliste : Anne Caroline Desplanques

Design : David Lambert

Intégration web : Cécilia Defer

Directeur création éditoriale : Charles Trahan