1. Géolocalisation

UN CELLULAIRE POUR SAUVER DES FEMMES

Le dispositif permet de contacter

la police en cas de danger

Une des mesures phares de protection pour les victimes de violence conjugale en Espagne est le système Atenpro, une sorte de cellulaire géolocalisé en tout temps qui leur permet de déclencher une alerte au moindre danger.

« Quand je suis seule, je le traîne toujours avec moi », confie d’emblée Alicia Garcia Piña.

Après avoir dénoncé son ex-mari violent, elle a toutefois décidé de ne pas témoigner lors de la phase d’instruction – qui peut se comparer à l’enquête préliminaire au Québec.

« Quand je l’ai vu au tribunal menotté, je me suis sentie trop mal. Au début, je n’étais pas encore totalement consciente que je vivais de la violence conjugale », dit-elle avec le recul.

Le dossier a donc été classé par manque de preuves. Malgré tout, la mère de famille a néanmoins eu accès à toutes sortes de mesures de protection, dont un téléphone Atenpro et un agent protecteur. Celui-ci prend encore régulièrement de ses nouvelles, se réjouit-elle en décrivant la relation spéciale qu’elle a développée avec le policier au fil des années.

« Ici, en Espagne, c’est fantastique tout ce qui est mis en place », lance Alicia Garcia Piña avec un large sourire.

Nos gouvernements pourraient certes s’inspirer de la stratégie espagnole.

Soutien psychologique

Depuis qu’elle possède le cellulaire Atenpro, elle est incapable de se rappeler le nombre de fois qu’elle a dû activer le dispositif, par exemple quand son ex a voulu s’introduire de force chez elle.

Comment fonctionne le cellulaire Atenpro ?

- Une victime se sent en danger parce que son agresseur est près d’elle. Elle pèse sur le bouton panique sur le côté du cellulaire.

- L’appareil vibre pour indiquer que l’appel est lancé. Cela contacte immédiatement le Centre d’attention de la Croix-Rouge espagnole.

- S’il s’agit d’une urgence, l’intervenant du centre au bout du fil contacte la police, qui va se rendre sur place.

- Si la victime accroche le bouton panique, le Centre va tenter de la contacter, par exemple sur son cellulaire personnel. Si elle ne répond pas, les autorités sont contactées.

- Le Centre met fin à l’appel quand la femme est en sécurité.

Elle peut aussi téléphoner quand elle a besoin d’aide psychologique. « Quand je me sens stressée, j’appelle pour parler à un intervenant qui va m’aider à me calmer », explique la psychologue de profession. Un intervenant du service la contacte également tous les 15 jours pour vérifier qu’elle va bien.

Grâce à tout ce soutien, Mme Garcia Piña se sentait désormais prête à dénoncer son ex-conjoint. Elle est d’ailleurs en contact avec une avocate pour évaluer ses options.

« Je veux juste que justice soit rendue », laisse-t-elle tomber avec confiance.

Depuis qu’elle a dénoncé son ex-conjoint, Cinthia quitte elle aussi son appartement toujours accompagnée par son cellulaire Atenpro. « Il ne peut pas m’approcher ou aller où je travaille, mais je sais qu’il le fait quand même », dit-elle.

Elle se sent plus en sécurité sachant que les policiers ont toujours accès à sa localisation.

« Si quelque chose arrive, je peux toujours appeler [les autorités] en cliquant ici, explique-t-elle en montrant un bouton sur le côté du téléphone. C’est très positif pour moi. »

Certains reprochent à ce cellulaire d’être trop sensible. Comme le bouton panique est sur le côté du dispositif, il arrive souvent que des alertes se déclenchent par accident, par exemple lorsqu’une femme le transporte dans son sac à main.

Un nombre croissant d’utilisatrices

+93%

En 2010, près de 9000 femmes avaient ce cellulaire spécial en Espagne. En 2022, le nombre de victimes de violence conjugale qui utilisaient ce service de protection a presque doublé, avec plus de 17 000 utilisatrices actives en date du 31 décembre.

Garder des femmes en vie

Le Québec a été frappé à l’hiver 2021 par une vague de féminicides intimes qui a suscité l’indignation de la population. Au pire de la crise, sept femmes ont été tuées en autant de semaines. De son côté, le Canada déplore jusqu’à trois fois plus de féminicides intimes par individu.

Le gouvernement Legault n’a eu d’autres choix que d’injecter des millions pour tenter de juguler cette flambée de violence conjugale, notamment pour financer des places en maisons d’hébergement. Québec fonde également beaucoup d’espoir sur le bracelet antirapprochement pour protéger les victimes des récidives. En Espagne, ce bracelet fait plutôt partie d’un arsenal complet de mesures.

Des tribunaux spécialisés, qui commencent à apparaître timidement dans la Belle province, roulent rondement depuis plus d’une quinzaine d’années déjà dans les palais de justice espagnol.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale

24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

2. Bracelet

FEMME TUÉE :

ZÉRO

Des bracelets antirapprochement

qui démontrent leur efficacité

Les bracelets antirapprochements, auxquels le ministère de la Sécurité publique du Québec commence à recourir, ont prouvé leur efficacité depuis plus d’une décennie en Espagne : aucune des 13 000 victimes de violence conjugale protégées par cet outil n’a été tuée.

« L’avantage du bracelet, c’est qu’il avertit les autorités avant. Si l’ordre d’éloignement est de 500 mètres, le dispositif sonne quand l’homme est à moins de 1000 mètres. La victime va alors pouvoir chercher où se protéger, comme dans un magasin ou chez elle », explique Marta Fernández Ulloa, cheffe de l’unité de protection des femmes de la police de Madrid.

Depuis 2009, plus de 13 000 hommes violents ont été contraints de porter à la cheville ou au poignet ce dispositif, inventé à Madrid par un scientifique espagnol. Celui-ci a été largement récompensé pour sa technologie, pionnière dans le monde.

Fonctionnement

ÉTAPE 1 : Quand un porteur entre dans la zone de restriction, l’alerte se déclenche au centre Cometa. Si le bracelet se casse, manque de batterie ou n’est plus en contact avec la peau, cela déclenche aussi une alarme.

ÉTAPE 2 : Le centre Cometa contacte en premier la police.

ÉTAPE 3 : Puis, un appel est fait à la victime et en dernier à la personne qui a un ordre d’éloignement

ÉTAPE 4 : Le porteur peut sortir de la zone de restriction. Autrement, les autorités policières poursuivent leur intervention.

ÉTAPE 5 : Des rapports de toutes les alertes déclenchées sont envoyés au Tribunal et à la police.

Dissuader

« Il est clair que la technologie a un grand potentiel pour dissuader l’attaque tout en donnant à la victime un sentiment de protection et de sécurité », estime la criminologue espagnole Lorea Arenas García dans une analyse.

« La mesure est également efficace pour arrêter les attaques potentielles, car il n’y a pas eu un seul cas de [meurtre] et elle a réussi à arrêter les intentions homicidaires des attaquants qui ont franchi la zone d’exclusion », écrit la professeure universitaire.

Plutôt que la prison, les juges peuvent imposer cette mesure de surveillance aux accusés ayant brisé leur ordonnance de protection. Ils déterminent également la distance d’éloignement à ne pas franchir.

« On peut aussi inclure des lieux comme la maison de la victime, son lieu de travail », énumère la juge María Gracia Perera de Cáceres, responsable de l’un des tribunaux spécialisés en violence contre les femmes à Madrid.

Les magistrats ont de plus en plus recours à ce dispositif, qui a prouvé son efficacité et qui s’est amélioré au fil des années, selon elle. L’outil est également un moyen de preuve précieux, car toutes les alertes sont enregistrées, ce qui évite à la victime de se rendre dans un poste de police pour dénoncer l’infraction.

Pas toujours la solution

La juge María Gracia Perera de Cáceres met toutefois en garde : « Pour certains profils d’accusés, le bracelet n’est pas la bonne solution. Des hommes qui ont des problèmes de consommation d’alcool ou de drogue ne vont jamais recharger la batterie, ce qui déclenche des alarmes. »

De son côté, Gregorio Gómez Mata, directeur de l’association ALMA contre la violence de genre, estime également que les bracelets amènent un sentiment de sécurité aux femmes protégées. Or, des accusés « ont appris à l’utiliser pour inspirer la peur chez leur victime », ajoute-t-il.

« Comme l’alarme sonne à l’avance, ils vont par exemple aller prendre un café et dire ensuite qu’ils ne savaient pas que le bar se trouvait près du lieu de travail de leur victime. Psychologique-ment, ça devient très difficile pour ces femmes », explique-t-il.

Selon lui, les tribunaux doivent être plus sensibles à ces situations et mettre en place des mécanismes pour les détecter.

Le Québec est devenu la première province au Canada à déployer des bracelets antirapprochements, il y a environ un an. Pour le moment, seuls les accusés remis en liberté ou qui ont purgé des peines provinciales – de moins de deux ans – peuvent se voir imposer un bracelet.

En Espagne

L’année du déploiement des bracelets antirapprochements en 2009, il y a eu 153 dispositifs installés sur des hommes violents en Espagne.

En février dernier, il n’y en avait pas moins de 3386 en vigueur à travers l’Espagne.

Au Québec

Il y avait 31 dispositifs actifs dans la province à la mi-mars, selon les données de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

3. Escouades

DES POLICIERS QUI CHANGENT DES VIES

Des milliers d’agents espagnols dédiés

à la protection des victimes

Partout en Espagne, des milliers de policiers ont délaissé leur uniforme pour intégrer des escouades spéciales dédiées à la protection des victimes de violence conjugale et de leurs enfants.

Juan Pablo Villarubia est l’un de ces « anges gardiens ». Il compte parmi les 350 agents protecteurs de l’unité d’aide et de protection des femmes de la Police municipale de Madrid. Celui qui cumule plus de 20 ans d’expérience dans cette escouade spéciale ne porte ni uniforme ni arme « pour assurer une discrétion et l’intimité » des victimes, explique-t-il.

Les femmes qui dénoncent un partenaire violent en portant plainte se voient immédiatement attribuer un agent protecteur, qui va l’accompagner du début à la fin des procédures. De même, les policiers qui interviennent sur une scène de violence conjugale dirigent aussitôt la victime vers l’unité spécialisée.

Mesures extrêmes

Le rôle de ces agents est avant tout d’assurer la sécurité des femmes. « Pour cela, ils vont faire une évaluation avec le système informatique VioGén, qui détermine un niveau de risque. L’agent met ensuite en place les actions de surveillance selon la gravité », explique Marta Fernández Ulloa, la cheffe de l’unité à Madrid.

« Le système a une valeur ajoutée : il évite la revictimisation et améliore la coordination. Si une femme déménage à Valence, l’agent protecteur qui lui sera attribué là-bas pourra consulter tout le travail fait avec elle sans qu’elle doive raconter son histoire à nouveau », explique la cheffe Marta Fernández Ulloa.

Dans les cas extrêmes, les policiers vont surveiller le domicile de la victime 24 h sur 24. Le cas d’un homme en cavale après avoir agressé sa conjointe entrerait dans cette catégorie.

« On peut aussi accompagner [les victimes] dans leur sortie pour aller porter les enfants à l’école. Même lorsque le risque est moyen, les agents vont passer devant le domicile pour s’assurer qu’elle va bien et que le maltraiteur ne rôde pas dans les parages », explique Juan Pablo Villarubia.

À tout moment, les victimes peuvent contacter leur agent protecteur. « Et s’il est en congé, quelqu’un d’autre de l’unité va s’occuper d’elle. Le service est toujours disponible », précise Marta Fernández Ulloa.

« On fait tout le chemin avec elles pour qu’elles sortent du cycle de la violence. Parfois, elles font un pas en avant et deux en arrière. Quand elles reculent, on doit être à leurs côtés, sans jugement. On sait à ce moment que le risque devient plus grand, donc on augmente la protection », explique la cheffe Ulloa, pour illustrer que le soutien des victimes est tout aussi important.

Les niveaux de risque de VioGén

Voici des exemples de mesures de protection qui peuvent être mises en place par les policiers selon le niveau de risque

ÉVALUÉ

- Fournir à la victime des numéros de téléphone de ressources 24 h/24.

- Réévaluation avant 90 jours.

- Contacts téléphoniques avec la victime.

- Informer l’agresseur que la victime dispose de protection policière.

- Donner de l’information sur le cellulaire Atenpro.

- Réévaluation avant 60 jours

- Surveillance occasionnelle et aléatoire de la victime et des enfants.

- Accompagner la victime dans ses sorties au besoin.

- Réévaluation avant 30 jours.

- Surveillance fréquente de la victime et de ses enfants.

- Surveillance sporadique des déplacements de l’agresseur.

- Réévaluation avant 7 jours.

- Surveillance 24 h/24 de la victime et de ses enfants.

- Surveillance intensive de l’agresseur, jusqu’à ce qu’il ne soit plus une menace imminente.

- Réévaluation avant 72 heures.

Dossier jamais fermé

La situation de chaque victime est réévaluée régulièrement par son agent, et les mesures de protection restent en place aussi longtemps qu’il y a un risque.

« On ne ferme jamais le dossier complètement. Si un nouvel épisode de violence se produit avec le même conjoint ou un nouveau, ça restera le même agent qui s’occupera d’elle », précise M. Villarubia, qui gère une trentaine de dossiers à la fois.

Escouades spéciales

2167

En 2021, il y avait 2167 policiers faisant partie des escouades contre la violence sexiste et familiale partout en Espagne, selon des données du ministère de l’Intérieur.

Un lien de confiance qui perdure

entre la police et les femmes

« Je n’oublierai jamais cette phrase qu’il m’a dite : “Je crois en ta peur derrière ce que tu me racontes.” »

Maria a fait la rencontre de son agent protecteur, Juan Pablo Villarubia, il y a plus d’un an quand elle a dénoncé son ex-mari. Le policier a changé sa vie, avoue sans détour la mère de quatre enfants, qui a demandé à taire son nom de famille pour sa sécurité.

Pendant les six premiers mois du processus judiciaire, le juge n’a pas émis d’ordonnance d’éloignement dans son cas. « J’étais sans protection légale, mais Pablo, lui, il était là. Il m’appelait tous les jours pour s’assurer que tout allait bien », raconte la femme de 44 ans.

Difficile d’y croire

« Nous avons besoin de ces agents en première ligne avec de la sensibilité et de l’éducation parce que même moi, en tant que victime, j’avais de la difficulté à croire que j’en étais une. Dans ma tête, la violence conjugale, c’était un bleu sous l’œil. Je n’étais même pas consciente de tout ce qui se passait », ajoute-t-elle.

Elle compare le processus de dénonciation à un escalier : « Dès la première marche à monter, il était là et il me poussait à atteindre la prochaine », explique Maria en jetant un regard qui en dit long sur la complicité avec son agent.

Eduardo Bonet Ribera, agent protecteur pour la Police locale de Valence, témoigne aussi du lien de confiance qui l’unit aux victimes .

« Établir le premier contact est le plus difficile. Il faut gagner la confiance et l’amener à répondre au téléphone quand tu appelles, à se fier à tes conseils. »

« Ça se transforme souvent en une relation de consultation pour toutes sortes de questions et pas seulement en lien avec la protection policière. Le contact peut durer des années », dit-il.

Dénoncer grâce aux policiers

Cinthia estime pour sa part que si elle a eu le courage de dénoncer son ex-conjoint il y a un an après un énième épisode de violence, c’est grâce au soutien des policiers ce soir-là.

« Je n’aurais pas déposé de plainte si [les policiers] n’avaient pas insisté, car il avait déjà fait bien pire et je ne l’avais pas dénoncé », confie la Madrilène d’origine péruvienne.

La femme de 32 ans a accueilli Le Journal dans un petit appartement de Madrid qu’elle partage avec sa mère et une autre famille.

Elle se souvient qu’au commissariat de Madrid, avec le visage enflé par les coups et un œil bleu, ce soir-là, elle essayait de trouver des défaites pour partir.

« Je disais que j’avais faim ou encore que je devais retourner chez moi pour prendre une douche. Ils sont même venus chez moi et m’ont attendue en bas [pendant ma douche] », raconte la mère d’un enfant de 10 ans.

À 2h du matin, après qu’elle eut finalement déposé sa plainte, un juge a émis une ordonnance de protection contre son ex. Le procès est prévu dans les prochains mois.

Le 911 de la violence conjugale

Partout en Espagne, les femmes peuvent composer le 016, un service téléphonique public pour les victimes de violence conjugale disponible 24 h/24.

« Le but était d’avoir un numéro très accessible à trois chiffres pour que ça soit facile de s’en souvenir comme le 112

( l’équivalent du 911 au Canada ). On a beaucoup travaillé sur la publicité pour que tout le monde connaisse et se souvienne de ce numéro », explique Susana Galvez, coordonnatrice générale du service 016.

Au bout du fil, des intervenants vont évaluer l’assistance dont la personne a besoin : aide psychologique, informations générales ou soutien juridique.

Les victimes qui ont besoin d’un suivi plus personnel seront dirigées vers des centres d’aide physiques. On en retrouve des centaines partout dans le pays.

La ligne téléphonique est disponible en 53 langues, tout comme le service de chat en ligne et via l’application WhatsApp.

4. Tribunaux

DES CORRIDORS POUR NE PAS CROISER LEUR AGRESSEUR

Un tribunal spécialisé

conçu pour les victimes

Au Québec, plus de 16 mois après l’adoption de la Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, on dénombre pour le moment qu’une dizaine de ces tribunaux, qui sont au stade de projet-pilote jusqu’en novembre 2024. Le gouvernement aura ensuite deux ans pour instaurer les tribunaux spécialisés dans l’ensemble de la province.

La création des tribunaux spécialisés est l’une des pierres angulaires de la loi de 2004 contre la violence de genre en Espagne.

Autour de ces salles d’audience, où on traite des dossiers jour et nuit, gravite un impressionnant écosystème pour mieux accompagner les victimes à travers les dédales de la justice.

Le Journal a visité l’un de ces tribunaux dédiés aux violences faites aux femmes à Madrid, situé en dans un grand édifice bétonné dans un quartier de banlieue, à l’écart du centre-ville touristique.

Au premier coup d’œil, on constate que les victimes ont accès à une entrée à l’arrière du bâtiment par laquelle elles franchissent un point de contrôle de sécurité sans risquer de croiser leur agresseur.

Toujours accompagnée

Dès leur arrivée dans l’immeuble, elles sont prises en charge par le Bureau d’assistance aux victimes.

Les travailleurs sociaux peuvent les aider à se trouver un nouvel appartement pour fuir un conjoint violent, offrir des informations juridiques générales et faire le lien avec les policiers pour les mesures de protection. Elles ont aussi accès à des rendez-vous illimités avec un psychologue judiciaire.

« Notre rôle est de faire en sorte que le processus de dénonciation ne soit pas trop difficile et le plus positif possible. Si elle fait une crise de panique, on va être à ses côtés pour la calmer avant de retourner en cour », explique Maria Jésus Juarez Lozano, responsable du Bureau.

Au palais de justice, les victimes sont toujours accompagnées par un travailleur social, qui va même les guider à travers des corridors érigés dans la bâtisse pour qu’elles n’aient pas à croiser l’accusé.

« Si on se dit qu’on veut faire des tribunaux spécialisés au Québec, il faut mettre en place cette structure ; l’accompagnement des victimes dès la minute qu’elles mettent le pied dans le palais de justice et la transformation des espaces », insiste Manon Monastesse, directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes.

Selon elle, des aménagements ont été faits dans certains palais de justice, mais « cela reste encore très embryonnaire. »

« On a encore des ascenseurs, escaliers et portes d’entrée communs, des salles de bain [côte à côte] », explique la directrice.

Mesures de protection

Dans la salle du tribunal spécialisé à Madrid, c’est María Gracia Perera de Cáceres, une juge sans toge, qui mène la première audience, celle de l’instruction où on décidera si la preuve est suffisante. Toute la journée, elle entend des dossiers de violence faite aux femmes ou aux mineurs.

« Je vais prendre la déclaration de la femme, des enfants, de l’accusé. En étant spécialisé pour ce genre de cas, on s’habitue à récolter de l’information en posant les bonnes questions », relate la magistrate, qui peut dès lors ordonner des mesures de protection.

Certaines causes, dont les délits mineurs, peuvent ainsi se régler rapidement devant elle. Les autres cas plus graves passent au tribunal pénal, également spécialisé, où se déroulera le procès devant un autre magistrat. Au besoin, les victimes peuvent témoigner dans une salle distincte pour éviter de se retrouver face à face avec leur agresseur.

Un avocat pour les victimes

Comme au Québec, les avocats des deux parties prennent place de chaque côté du juge. À sa gauche, l’avocat de la défense, et à sa droite, le procureur de l’État. Dans ces tribunaux, une troisième partie est présente à la table : l’avocat qui représente les droits de la victime.

Cet avocat agit comme un intermédiaire entre le juge et la victime, explique au Journal Marta Martinez Matute, co-autrice d’une analyse sur les effets de la création des tribunaux de violence contre la femme en Espagne.

« Le juge ne connaît pas toujours les détails particuliers, donc cet avocat peut poser des questions à la victime pendant une audience pour qu’il ait toutes les informations entre les mains. Par exemple, il pourrait aborder sa situation financière pour qu’elle soit prise en compte », explique-t-elle.

Depuis que les victimes ont accès gratuitement à un avocat grâce à la loi de 2004, un plus grand nombre d’entre elles dénoncent, sachant qu’il y a moins de barrières et que le système de justice est plus facile d’approche, souligne Marta Martinez Matute.

Tout le monde peut dénoncer

En Espagne, les délits de violence conjugale sont poursuivis d’office et n’importe qui peut dénoncer, explique Marta Fernández Ulloa, cheffe d’une unité spécialisée pour la protection des femmes de la police de Madrid.

« Nous n’avons pas besoin d’une plainte faite par la victime. Dès qu’on a des preuves d’un délit, on ouvre un dossier », précise-t-elle.

Les victimes ne peuvent pas retirer leur plainte, mais elles peuvent refuser de témoigner. « Avant, même s’il y avait des témoins, ils ne dénonçaient pas la violence conjugale. Maintenant, la société est plus sensibilisée et consciente du problème. Les gens vont plus voir la police pour dénoncer une situation dont ils ont été témoins », souligne la juge María Gracia Perera de Cáceres.

Deux fois plus rapide

Avant d’exercer dans ces salles de cour, tant les magistrats que les avocats qui plaident devant eux doivent suivre une formation et faire un stage. Cette spécialisation de ces professionnels est d’ailleurs l’un des plus grands avantages, estime la juge María Gracia Perera de Cáceres.

Poser les bonnes questions

Elle donne en exemple le cas d’une audience pour un homme qui aurait agressé physiquement sa conjointe. « Le fait d’être spécialisée me permet de mieux cerner où il y a des indices du délit. Ça change ma façon d’interagir avec les enfants, les femmes, et je sais quelles questions poser », illustre-t-elle.

Cette spécialisation des magistrats explique grandement pourquoi les dossiers de violence conjugale se règlent en moyenne en 50 jours, plutôt qu’en 110 jours devant les autres tribunaux, estime Marta Martinez Matute, co-autrice d’une analyse sur les effets de la création des tribunaux de violence contre la femme en Espagne.

« C’est la moitié du temps, c’est considérable. Peu importe le domaine, être spécialisé augmente la rapidité d’exécution au travail et ce cas-ci ne fait pas exception », explique au Journal la professeure en économie à l’Université autonome de Madrid.

Plus de plaintes

La recherche démontre un autre point positif : les signalements de violence entre partenaires intimes bondissent d’environ 22 % dans les districts où il y a des tribunaux spécialisés.

« Les genres de dénonciations qui augmentent le plus sont les cas moins sévères comme des menaces, harcèlement, bris de liberté, soutient la professeure. C’est positif, car si ces crimes sont dénoncés à ce stade, ça aide à prévenir les formes plus sévères de violences. »

Elle croit que si les victimes dénoncent davantage, c’est parce qu’elles savent que le système est plus rapide et plus facile d’approche notamment grâce au soutien psychologique et aux différentes mesures mises en place pour mieux accompagner les femmes.

Une garderie au palais de justice

Les femmes qui doivent passer de longues heures à une audience ont accès à une garderie, aménagée à même le palais de justice de Madrid. Elles peuvent venir confier leur enfant à une éducatrice pour la journée.

Un tribunal qui roule jour et nuit

En Espagne, certains tribunaux de garde qui révisent le statut des personnes arrêtées fonctionnent 24 h sur 24 pour les cas urgents. Les magistrats peuvent donc émettre une ordonnance de protection, imposer un bracelet antirapprochement ou ordonner l’emprisonnement d’un accusé à toute heure de la nuit.

Quand une femme ou l’État demande une ordonnance de protection, le juge a 72 h pour rendre une décision.

Une salle pour que les enfants témoignent

Au palais de justice de Madrid, la chambre de Gesell a été spécialement aménagée pour que les jeunes victimes s’y sentent bien. Il est maintenant obligatoire par la loi que la chambre soit utilisée chaque fois qu’un mineur doit témoigner durant un processus judiciaire.

La première pièce est décorée avec des plantes, un sofa et un mur peint en bleu ciel. On retrouve plusieurs jouets pour enfants. De l’autre côté du miroir-espion unidirectionnel, il y a un ordinateur sur lequel on peut observer les caméras qui enregistrent tout. Le juge, les avocats, les intervenants et même l’accusé prennent place dans ce côté-ci de la pièce.

« C’est comme un procès, mais dans un endroit adapté pour les enfants », explique Luis Guzman, travailleur social.

Pourcentage de condamnation*

Un exemple typique de dossier entendu

Une femme témoigne en premier pour avoir une ordonnance d’éloignement pendant la suite des procédures judiciaires contre son mari. Il a été arrêté il y a deux jours et il est maintenant accusé d’agression physique.

Lors du plus récent épisode, son mari lui aurait jeté des fruits à la tête, en plus de casser des objets dans la maison et de la menacer de mort. Il l’a déjà aussi poussée à plusieurs reprises et serrée par le bras au point de lui laisser une ecchymose.

L’accusé est ensuite amené dans la salle par deux policiers. Il est menotté, mais il prend place dans la salle, à côté de la représentante du Journal. L’homme à la retraite reconnaît avoir une dépendance à l’alcool, mais il se dit non coupable.

À la fin de l’audience qui a duré une vingtaine de minutes, la juge émet une ordonnance de protection. L’homme ne peut pas retourner vivre chez lui et ne peut plus approcher sa femme ni communiquer avec elle de façon électronique pendant la suite des procédures judiciaires. Des policiers l’accompagneront pour qu’il puisse récupérer ses effets personnels.

« Si vous ne voulez pas finir en prison, ne vous approchez pas d’elle », lui lance la magistrate avant de passer à un autre dossier.

5. Résultats

DES RÉSULTATS PROMETTEURS

EN ESPAGNE

Un système qui porte ses fruits

Dans son bureau ensoleillé où s’empilent des dossiers à n’en plus finir sur une table ronde, la cheffe d’une unité spécialisée pour la protection des femmes de la police de Madrid, Marta Fernández Ulloa, s'illumine en parlant de l’arsenal des mesures pour lutter contre la violence conjugale en Espagne.

« Sommes-nous un modèle ? Je crois que oui… quand la violence est déjà survenue. La victime est dans une bien meilleure situation qu’avant pour s’en sortir. Il y a plus de ressources, de spécialisation, d’aide, d’outils pour les protéger [physiquement] », estime la policière chevronnée.

Le Journal l’a rencontrée entre deux réunions au commissariat de Madrid, où elle était constamment interrompue, signe qu’elle ne chôme pas une minute.

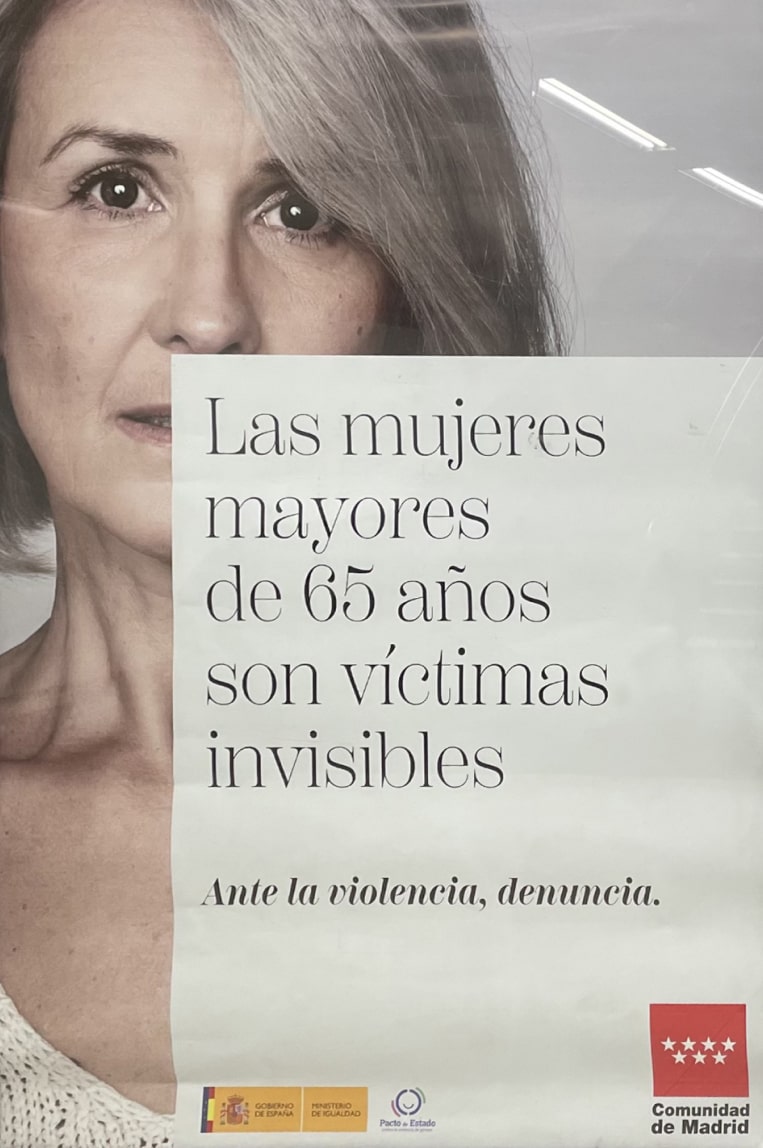

La société espagnole, réputée machiste à l’époque, a été fortement ébranlée en 1997 par le meurtre de Ana Orantes, brûlée vive en pleine rue par son ex-mari. Des manifestations ont éclaté pour réclamer des changements, qui ont mené à l’adoption de la Loi sur les mesures de protection intégrale contre la violence de genre en 2004.

« Il ne s’agit plus d’un “délit invisible”, mais d’un méfait qui suscite un rejet collectif et une alarme sociale évidente », peut-on lire dans le texte de cette loi qui a fait de ce pays, un pionnier en matière de protection des femmes.

Le modèle espagnol est depuis cité comme un exemple. Il a largement fait ses preuves : le nombre de féminicides intimes a diminué d’environ le tiers au fil des ans. En 2004, on a compté 72 femmes tuées dans un contexte conjugal.

Contrairement au Québec, la période de déconfinement ne s’est pas traduite par davantage de meurtres dans un contexte conjugal en Espagne malgré une hausse des plaintes, se réjouit Marta Fernández Ulloa.

Pour l’année 2022, le pays a déploré 49 féminicides malgré un soubresaut pendant le mois de décembre, qui a poussé le gouvernement à chercher de nouvelles solutions pour lutter contre la violence conjugale.

Femmes tuées par un conjoint en Espagne

DIFFICILE DE COMPARER

Il est difficile de comparer le nombre de femmes tuées dans un contexte conjugal chaque année entre le Canada et l’Espagne, car la façon de collecter les données diffère.

En Espagne, ces meurtres aux mains d’un partenaire intime sont recensés sur le site du ministère de l’Égalité dans un tableau accessible en quelques clics seulement qui se met constamment à jour. Également, le gouvernement définit clairement le terme féminicide comme « le meurtre d’une femme par un homme pour des raisons de machisme ou de misogynie. ».

Le Canada n’a pour sa part pas de définition officielle. Pour cette raison, la collecte de données ici présente de nombreuses lacunes, estime Myrna Dawson, directrice de l’Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation. Chaque corps policier comptabilise les meurtres dans un contexte conjugal selon sa compréhension des événements, explique-t-elle.

Le Journal a fouillé les rapports de Statistique Canada, et il faut additionner les meurtres de femmes dans deux catégories différentes pour avoir un portrait du nombre de féminicides intimes.

Trois fois plus au Canada

En comparaison, le Canada fait piètre figure : au moins trois fois plus de femmes y sont tuées chaque année par un partenaire intime, en proportion de la population.

Taux de féminicides par 1 000 000 d’habitants

Au-delà de constater une diminution des féminicides au fil des ans en Espagne, on remarque que les cas de récidives suivent la même tendance, estime la cheffe Marta Fernández Ulloa d’après le pouls que ses agents ont du terrain.

« Tout comme le nombre de fois où une femme se fait agresser à nouveau par le même homme. Et s’il y a de nouvelles agressions, elles sont moins graves », précise-t-elle.

Mais tout n’est pas rose. La policière estime que le sexisme est encore fort présent en Espagne et qu’il reste du chemin à faire pour atteindre l’égalité des sexes comme dans certains pays nordiques, dont la Suède et la Norvège.

« Si on ne travaille pas à établir l’égalité, on finit par créer un terrain favorable à la violence », dit-elle.

Autre menace qui plane sur le système espagnol : « La montée des idéologies de l’extrême droite, qui nie l’existence même de la violence sexiste », s’alarme Gregorio Gómez Mata, directeur de l’association ALMA contre la violence de genre, à Badajoz, dans le sud-ouest du pays.

« Des partis politiques en profitent. Et l’extrême droite, c’est en hausse non seulement en Espagne, mais partout dans le monde », laisse-t-il tomber.

6. Ana Orantes

LE MEURTRE

QUI A TOUT CHANGÉ

Brûlée vive devant son domicile,

assassinée par son ex-mari

« Ma mère a touché l’Espagne, car elle a raconté quelque chose qui ne se racontait pas. À l’époque, la violence conjugale était un tabou qui ne devait pas sortir de la maison. »

En quelques mots, Francisco Javier Orantes illustre pourquoi l’assassinat sauvage de sa mère par son père a été l’électrochoc dont avait besoin le pays pour s’attaquer au fléau de la violence conjugale.

Ana Orantes est largement connue comme étant la femme qui a lancé le dialogue en Espagne sur la violence conjugale, au coût de sa propre vie. La mère de famille avait témoigné à la télévision pour raconter les abus physiques et psychologiques de son ex-mari.

Treize jours après l’entrevue, le 17 décembre 1997, son ex-mari l’a tuée en la brûlant vive devant leur domicile, en banlieue de Grenade. Cela avait provoqué la colère et des manifestations dans tout le pays.

« Beaucoup de femmes se sont reconnues dans son témoignage », estime Francisco, benjamin d’une fratrie de 11 enfants.

Vingt-cinq ans après le meurtre de sa mère, Le Journal l’a rencontré dans un parc de Grenade, au sud de l’Espagne, qui a été renommé en sa mémoire. Une promenade traverse le sol aride du parc, d’où on peut observer au loin les sommets enneigés des montagnes de la Sierra Nevada.

Famille isolée

Pour son fils aujourd’hui âgé de 44 ans, Ana était une femme forte qui a toujours su « remplir le vide » laissé par son père, José Parejo Avivar, dans la maisonnée. « Elle était un amour, dit-il doucement. Elle s’assurait que tous nos besoins étaient comblés. Elle savait parfaitement si on avait un problème à l’école. Lui, il ne savait même pas quel cours on avait. »

Pendant son enfance, sa famille a déménagé à plusieurs reprises quand il commençait à y avoir trop de voisins dans le quartier. Son père voulait constamment isoler davantage sa famille, illustre-t-il.

Son père était violent physiquement et psychologiquement avec sa femme, mais aussi avec ses enfants. « On étudiait le soir avec la porte fermée et une couverture sous la porte pour cacher la lumière, sinon il nous battait », confie-t-il.

Des espaces publics pour Ana Orantes

Diverses municipalités espagnoles ont renommé rues, places publiques, parcs et ronds-points pour rendre hommage à Ana Orantes. Voici quelques-uns de ces espaces que l’on retrouve un peu partout en Espagne.

Ana Orantes avait demandé le divorce et dénoncé son mari à plusieurs reprises, mais en vain. Francisco Javier Orantes se souvient d’un moment où il était assis dans le bureau du juge : « Quand il a refusé le divorce, je regardais par la fenêtre. J’aurais voulu m’y jeter plutôt que de retourner vivre à la maison avec lui. »

Nouvelle vie

Après plusieurs tentatives, elle a finalement obtenu le divorce en 1996, mais le magistrat lui a ordonné d’habiter le même immeuble que son ex-mari, dans la commune de Cúllar Vega. Elle vivait dans l’appartement du haut avec deux de ses enfants encore à la maison, tandis qu’il occupait celui en bas.

« Il avait convaincu le juge qu’il n’allait rien faire, mais cette période a été un cauchemar, décrit Francisco Javier Orantes, qui avait 19 ans et vivait avec sa mère. Il faisait tout pour déranger : mettre la musique forte le soir, frapper dans le plafond, lancer des œufs à la fenêtre. »

Malgré cela, Ana Orantes a pu commencer à « réellement vivre » à partir de ce moment, estime son fils. Elle pouvait désormais voir ses enfants, fréquenter ses amis, aller chez le coiffeur et à la montagne. C’est ce qui lui avait d’ailleurs donné envie de partager son histoire publiquement.

« Elle a bien vu tout ce qu’elle avait perdu. Elle savait que plein de femmes étaient encore dans cette situation et elle voulait les aider à ouvrir les yeux, pour qu’elles cessent de souffrir », explique Francisco Javier Orantes, qui a fait changer son nom de famille pour retirer celui du meurtrier.

Même s’il savait que de livrer un témoignage à la télévision à heure de grande écoute pouvait être dangereux pour sa mère, il l’a toujours soutenue. « C’était sa décision », dit-il.

Le 4 décembre 1997, elle a accordé la longue entrevue dans laquelle elle a décrit « l’enfer » vécu auprès de son ex-mari pendant leurs 40 années de mariage. « Il me jetait parfois sur une chaise et il me frappait avec un bâton. […] Tout ce qu’il voulait était de me prendre par les cheveux et de me cogner contre le mur », a-t-elle notamment raconté en espagnol.

Ana Orantes a été assassiné 13 jours après cette entrevue à la télévision.

Pressentiments

Treize jours plus tard, la femme âgée de 60 ans s’est réveillée « angoissée et triste », se rappelle son fils. Elle revenait de faire des courses en après-midi quand son ex-mari l’a attaqué en pleine rue. Il l’a aspergé d’essence avant de mettre en feu son corps.

José Parejo Avivar s’est rendu à la police le jour même. Au terme d’un procès, il a été condamné à 17 ans d’emprisonnement. Il est décédé quelques années plus tard d’un infarctus en prison.

Francisco Javier Orantes, aujourd’hui marié et père de deux enfants, raconte avec un ton calme son histoire. Malgré le sentiment de tristesse qu’il le hantera pour toujours, il ressent aussi une grande fierté en pensant à sa défunte mère.

« Quand j’entends que les lois deviennent plus strictes et que je pense au fait que ma mère a fait quelque chose pour changer ça, je ressens de l’admiration », dit-il en félicitant aussi les femmes qui osent prendre la parole pour dénoncer.

« Toute sa vie, il [son père] a voulu rendre ma mère invisible en la faisant déménager d’une maison à une autre et quand il ne la laissait pas sortir. Elle a réussi à faire tout le contraire, car maintenant tous les gens connaissent son nom et son histoire », laisse tomber Francisco Javier Orantes.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale

24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de Laia Pérez Picó et César Álvarez

CRÉDITS

Journaliste : Erika Aubin

Design et réalisation : David Lambert

Intégration web : Cécilia Defer

Directeur création éditoriale : Charles Trahan